福島第1 甲状腺ガンの実相 ― 2015/07/29 11:04

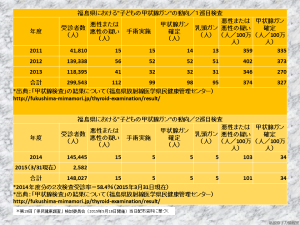

5月18日、福島県が事故当時18歳以下だった子どもたちに対する『甲状腺検査』の最新データを発表しました。

参照:放射線医学県民健康管理センター「甲状腺検査」の結果について

44万4,988人の受診者の中で、甲状腺ガンの確定が103人。100万人あたりにすると231人。通常、100万人に1人と言われる子どもの甲状腺ガンが、福島第1事故による放射線被ばくで激増しているのです。

この最新データを当方で整理したものが下の表です。

参照:放射線医学県民健康管理センター「甲状腺検査」の結果について

44万4,988人の受診者の中で、甲状腺ガンの確定が103人。100万人あたりにすると231人。通常、100万人に1人と言われる子どもの甲状腺ガンが、福島第1事故による放射線被ばくで激増しているのです。

この最新データを当方で整理したものが下の表です。

上半分が2013年度で完了した1巡目検査。下が2巡目検査です。ただ、2巡目検査で、"悪性または悪性の疑い"と診断されながら、経過観察で手術に至っていない例が多くあり、2巡目検査のデータを最終的な結果として扱うには無理があります。

そこでここでは、データとしては、2011年度から2013年度に実施された一巡目検査の結果に依拠して話を進めることにます(表の上半分に注目してください)。

●300倍以上の確率

2011年度から2013年度を見ていくと、総受診者数=299,543人中、甲状腺ガンの確定が98人。100万人あたりでは327人という高い確率になります。通常の300倍という高率で子どもの甲状腺ガンが発生しているのです。

「現時点で事故の影響は考えにくい」とする福島県(県民健康管理調査検討委員会)、福島県立医大、そして国の態度は、信じがたいものです。

●スクリーニング効果は考えられない

「現時点で事故の影響は考えにくい」とする福島県や国が、根拠としてあげているのが"スクリーニング効果"です。これまでに例のないような詳しい甲状腺検査を行っているので、今までなら見つからなかった甲状腺ガンの患者が見つかっていると言うのです。

本当でしょうか?

この説を信じるなら、これまで子ども100万人あたりで326人の"隠れた甲状腺ガン患者"がいたことになります。彼らは皆、自然治癒したのでしょうか?それとも、甲状腺ガンが発症する前に別な病気で亡くなった?

甲状腺ガンは成長が遅いともいわれますが、327人中1人だけが子どものうちにガンが見つかり、他の326人は大人になってからガンが見つかった… あり得ないでしょう!

●チェルノブイリにおけるスクリーニング効果

スクリーニング効果と並んで、「現時点で事故の影響は考えにくい」の根拠とされるのが、「子供の甲状腺ガン急増は原発事故から4、5年後」という説です。これはチェルノブイリのデータに基づいています。

では、本当にチェルノブイリの甲状腺ガンは、4、5年後から急増したのでしょうか?時系列に沿って検証してみました。

■1986年4月26日

旧ソ連、チェルノブイリ原発4号炉で過酷事故発生。

■1988年~1989年

チェルノブイリ周辺で、すでに子どもの甲状腺ガン多発の事実。

ミンスク第一病院 ビクトル・レベコ部長の証言「わたしたちは、放射能が人間に与える影響というものは、事故後10年から15年経って出てくるものだと思っていました。しかし実際には1988年から89年にかけて子供たちの甲状腺ガンが急激に増えてきました---過去に経験がないのですから仕方がないと言えばそうなのですが、医師として不注意でした」(チェルノブイリ小児病棟 ~5年目の報告~)

http://www.youtube.com/watch?v=MLNUEZCYGrE

【5分48秒~】

■1989年秋

当時のソ連首相ルイシコフがIAEA(国際原子力機関)にチェルノブイリ事故の調査を依頼(→ソ連政府が日本を含む各国へ医療協力を要請)

■1990年4月

IAEAが発足させた『チェルノブイリ原発事故をめぐる国際諮問委員会(IAC)』の委員長に重松逸造氏が就任。各国から集められた200人の専門家集団の責任者となる。ソ連国内の汚染状況と住民の健康の調査、住民の防護対策の妥当性の検討を目的とする『国際チェルノブイリプロジェクト』が動き出す。

■1991年5月~1996年4月

『国際チェルノブイリプロジェクト』の一貫として、チェルノブイリ笹川医療協力プロジェクトによる小児検診実施(1976年4月26日から1986年4月26日までに生まれた子供を対象)。その中心となったのが山下俊一氏(福島県立医科大学副学長・福島県放射線健康リスク管理アドバイザー)。

○山下氏らが甲状腺の小児検診を実施した施設:

ゴメリ州立専門診療所(ゴメリ市、ベラルーシ)

モギリョフ州立医療診断センター(モギリョフ市、ベラルーシ)

ブリヤンスク州立第2診断センター(クリンシィ市、ブリヤンスク州、ロシア連邦)

キエフ州立第2病院(キエフ市、ウクライナ)

コロステン広域医療診断センター(コロステン市、ジトミール州、ウクライナ)

○検診延べ数:

16万人(この内、重複受診者や検診データの不完全な者を除いた内12万人分のデータを集約)

→64人の甲状腺ガン患者を発見(100万人当たり533人)

参照:チェルノブイリ笹川医療協力プロジェクト報告書

ひとつ言えることは、チェルノブイリ事故直後のソ連には、ヒロシマ・ナガサキの曖昧なデータに基づく、「放射能が人間に与える影響というものは、事故後10年から15年経って出てくるもの」という間違った常識があって、放射線被ばくによる晩発性障害について、警戒が疎かになっていました。

加えて、1986年から1991年といえば、ソ連最後の5年間です。政治的混乱の中、医療関係者がいくら頑張ろうとしても限界があったことは想像に難くありません。この時期、発見されるべきだった甲状腺がんの患者が見落とされていた可能性は大です。

1990年になって、ソ連政府は、チェルノブイリ事故に関して、それまで積極的には受け入れてこなかった外国の調査や医療支援を逆に依頼するようになります(その背景には、どうにも対処しきれない深刻な事態とゴルバチョフが進めていたグラスノスチ(情報公開)政策があったと思われますが、ここでは深入りしません)。

そして、山下俊一氏らが、チェルノブイリの汚染地域に最新の検査機器を持ち込んだのが、1991年5月。以後、5年の間に、多くの小児甲状腺ガン患者を見つけるのです。他国の医療チームも検査を進めたし、ウクライナ、ベラルーシ、ロシアにも、新しい機器が入ったでしょう。それ以前から検査態勢が一新され、ここでスクリーニング効果が起きた可能性が高いのです。ちょうど、事故後5年。子どもの甲状腺ガン患者がたくさん見つかるようになり、最終的には6千人にもなりました。

チェルノブイリの例をもって、「子どもの甲状腺ガンは、被ばく後、4~5年後から」と言う主張に、まったく根拠がないことがお分かり頂けたかと思います。新しい機器を用いた当時最新の検査が始まったせいなのです。対して、福島第1の汚染地域では、最初から最新の検査機器が使われています。

そして、そのことを一番良く知っているのは、山下俊一氏たちなのです。事故後5年後以降のチェルノブイリで、それまで見逃されていた子どもの甲状腺ガン患者を発見したのは、彼ら自身なのですから。

その山下俊一氏らが、声高に「子どもの甲状腺ガンは、被ばく後、4~5年後から」と主張し続けるのは、もはや悪意としか言いようがありません。そして、山下氏らを重用し、福島第1事故の被害を少しでも小さく見せようとする日本政府の姿勢もまた悪意に満ちたものと言わざるえません。

さらに今、超音波を使った検査で異常が発見されても、なかなか細胞診を実施しなかったり、細胞診で「ガンの可能性が高い」と判断されても、「経過観察」として、手術を実施いなかったり、という例が増えているとの報告もあります。許しがたいです。

福島第1の汚染地域で発生している300人に1人という高い確率の小児甲状腺ガン。この現実から目を背けるわけにはいかないのです。

放射性物質はいかに飛散し人体に入り込むのか(2) ― 2014/08/10 16:40

2回目は"ホット・パーティクル"と"がれきと粉じん"という視点から見ていきます。

●ホット・パーティクル:参考記事

この記事を書き始めようとしていた、まさにその時、"ホット・パーティクル"がらみのニュースが入ってきました。以下にリンクで紹介しますが、記事が消されてしまう可能性もあるので、テキストでも貼り付けておきます。

■時事通信『微粒子からウラン検出=原発事故直後、茨城で採取-理科大など』

<東京理科大などは8日、東京電力福島第1原発事故直後の2011年3月14日に、約150キロ離れた茨城県つくば市で採取された放射性セシウムを含む微粒子から、ウランを検出したと発表した。微粒子には高温で溶けた後、急速に冷やされた形跡があり、研究チームは事故直後の原子炉内の様子を知る手掛かりになるとしている。>

■NHK『原子炉破損で燃料のウラン飛散か』

<東京電力福島第一原子力発電所の事故が起きた直後に茨城県内で採取された大気中のチリから、ウランのほか原子炉内の構造物の素材が検出され、分析に当たった研究グループは早い段階から大規模な原子炉の破損が進んでいたことを裏付ける結果だとして、さらに分析を進めることにしています。

東京理科大学の中井泉教授らの研究グループは、福島第一原発の事故直後の3月14日の夜から翌朝にかけて原発から130キロ離れた茨城県つくば市で採取した大気中のチリを兵庫県にある大型の放射光施設「スプリング8」で分析しました。

その結果、放射性セシウムのほか、ウランや燃料棒の素材のジルコニウム、圧力容器の素材の鉄など、核燃料や原子炉内の構造物と一致する物質が検出されたということです。

これらのチリは直径2マイクロメートルほどのボール状をしていて、高温で溶けたあと外部に放出されるなどして急に冷えた場合の特徴を示しているということです。

福島第一原発では、事故発生からチリが採取された14日の夜までの間に核燃料のメルトダウンが進み、1号機と3号機が相次いで水素爆発していて、研究グループでは早い段階から大規模な原子炉の破損が進んでいたことを裏付ける結果だとして、今後もさらにチリの分析を進めることにしています。>

●ホット・パーティクル:生成のメカニズム

上記の報道は、福島第1の事故直後、3月14日につくば市で採取された直径2マイクロメートルという、きわめて小さなボール状微粒子に関するものです。

別な報道では「ガラス状の微粒子」ともされています。

ボールの中には、放射性セシウム、ウラン、ジルコニウム、鉄などが含まれていました。しかし、これはいわゆる合金でありません。主に酸化物が焼結したセラミックスと見られています。事故発生直後から危険視されていたホット・パーティクルです。

核燃料から放出される放射性セシウムは、水酸化セシウムやヨウ化セシウムという化合物の形になっています。他に、酸化セシウムというのもあります。

核燃料はウラン燃料とも呼ばれますが、実際には二酸化ウランです。メルトダウンして溶け出し、さらに高熱になって気化したとしても、二酸化ウランから変わることはありません。

ウラン燃料を原子炉で使い始めると、燃料棒内にはプルトニウム239が生成されます。また、3号機はMOX燃料を使っていましたから、もともとプルトニウム239が含まれています。これらは二酸化プルトニウムです。

前の記事でも書いたとおり、核燃料の本体は二酸化ウランのセラミックスです(MOX燃料の場合は、二酸化ウラン + 二酸化プルトニウムのセラミクス)。これがメルトダウンすると、原子炉内にある他の物質(ジルコニウムや鉄)も、飲み込まれるように溶け込んでいきます。

以下に、燃料棒や原子炉にある主な物質や元素の沸点と融点を整理しておきます。

●ホット・パーティクル:参考記事

この記事を書き始めようとしていた、まさにその時、"ホット・パーティクル"がらみのニュースが入ってきました。以下にリンクで紹介しますが、記事が消されてしまう可能性もあるので、テキストでも貼り付けておきます。

■時事通信『微粒子からウラン検出=原発事故直後、茨城で採取-理科大など』

<東京理科大などは8日、東京電力福島第1原発事故直後の2011年3月14日に、約150キロ離れた茨城県つくば市で採取された放射性セシウムを含む微粒子から、ウランを検出したと発表した。微粒子には高温で溶けた後、急速に冷やされた形跡があり、研究チームは事故直後の原子炉内の様子を知る手掛かりになるとしている。>

■NHK『原子炉破損で燃料のウラン飛散か』

<東京電力福島第一原子力発電所の事故が起きた直後に茨城県内で採取された大気中のチリから、ウランのほか原子炉内の構造物の素材が検出され、分析に当たった研究グループは早い段階から大規模な原子炉の破損が進んでいたことを裏付ける結果だとして、さらに分析を進めることにしています。

東京理科大学の中井泉教授らの研究グループは、福島第一原発の事故直後の3月14日の夜から翌朝にかけて原発から130キロ離れた茨城県つくば市で採取した大気中のチリを兵庫県にある大型の放射光施設「スプリング8」で分析しました。

その結果、放射性セシウムのほか、ウランや燃料棒の素材のジルコニウム、圧力容器の素材の鉄など、核燃料や原子炉内の構造物と一致する物質が検出されたということです。

これらのチリは直径2マイクロメートルほどのボール状をしていて、高温で溶けたあと外部に放出されるなどして急に冷えた場合の特徴を示しているということです。

福島第一原発では、事故発生からチリが採取された14日の夜までの間に核燃料のメルトダウンが進み、1号機と3号機が相次いで水素爆発していて、研究グループでは早い段階から大規模な原子炉の破損が進んでいたことを裏付ける結果だとして、今後もさらにチリの分析を進めることにしています。>

●ホット・パーティクル:生成のメカニズム

上記の報道は、福島第1の事故直後、3月14日につくば市で採取された直径2マイクロメートルという、きわめて小さなボール状微粒子に関するものです。

別な報道では「ガラス状の微粒子」ともされています。

ボールの中には、放射性セシウム、ウラン、ジルコニウム、鉄などが含まれていました。しかし、これはいわゆる合金でありません。主に酸化物が焼結したセラミックスと見られています。事故発生直後から危険視されていたホット・パーティクルです。

核燃料から放出される放射性セシウムは、水酸化セシウムやヨウ化セシウムという化合物の形になっています。他に、酸化セシウムというのもあります。

核燃料はウラン燃料とも呼ばれますが、実際には二酸化ウランです。メルトダウンして溶け出し、さらに高熱になって気化したとしても、二酸化ウランから変わることはありません。

ウラン燃料を原子炉で使い始めると、燃料棒内にはプルトニウム239が生成されます。また、3号機はMOX燃料を使っていましたから、もともとプルトニウム239が含まれています。これらは二酸化プルトニウムです。

前の記事でも書いたとおり、核燃料の本体は二酸化ウランのセラミックスです(MOX燃料の場合は、二酸化ウラン + 二酸化プルトニウムのセラミクス)。これがメルトダウンすると、原子炉内にある他の物質(ジルコニウムや鉄)も、飲み込まれるように溶け込んでいきます。

以下に、燃料棒や原子炉にある主な物質や元素の沸点と融点を整理しておきます。

こうして見ると、メルトダウンを起こす温度(二酸化ウランの融点)=2865℃というのが、いかに高い温度なのかよく分かります。セシウムの化合物はもちろん、鉄ですら気化する温度なのです。

原子炉内の空間は、気化した放射性物質と、溶けた核燃料から微粒子として舞い上がった放射性物質が充満した状態。それが冷やされたときに一緒になって、セラミクスの微粒子に。上昇気流に乗って大気中へ大量に漏れ出していきました。

見方を変えると、「二酸化ウランのセラミクスが高温で溶けて、他の物質も巻き込んで、再度、セラミクスに焼結し環境中に漏出した」とも言えます。

ここで、セラミクスと焼結について、簡単に解説しておきましょう。

私たちにとって、もっとも身近なセラミクスは磁器。その原料は、二酸化ケイ素(石英)、酸化アルミニウムなどです。これらを主成分とする陶石を粉末にし、水で練り、ロクロなどで成型します。その後、"焼結"。文字どおり焼き固めるのですが、窯の中の温度は1300℃前後。酸化物などの粉末の集合体を融点よりも少し低い温度で加熱すると、粉末が固まって焼結体(セラミクス)になるのです。

現在は、ほとんどの磁器の窯元が電気窯やガス釜を使っているので、温度が上がりすぎてしまうことはありませんが、かつては薪を使った登り窯でした。

窯の中の温度が陶土の融点を超えてしまうと、せっかく成型した器が溶けて変形してしまいます。言ってみれば、磁器のメルトダウン。昔は、窯の隅などで、しばしば"メルトダウン"が起きていました。しかし、いったん溶けても、冷えたときにはセラミクスになります(売り物にはなりませんが)。

この<セラミクス→メルトダウン→セラミクス>という事態が、原子炉内で起きたのです。そこにあったのはウランやプルトニウム、放射性セシウムや放射性ストロンチウムでした。そして、すべてが大きな塊にまとまったのではなく、一部は、微粒子=ホット・パーティクルとして舞い上がり、はるかかなたにまで、放射性物質を届ける役割を果たしました。

気象庁気象研究所が撮影に成功したホット・パーティクル

■Natureに掲載された気象庁気象研究所の論文

水に溶けない放射性物質の微粒子=ホット・パーティクルについて言及しています。

●ホット・パーティクル:その危険性

上記の生成過程を見ると、ぞれぞれのホット・パーティクルが、異なる組成になることは明白です。あるものはセシウム137を多く含み、あるものはストロンチウム90が多い。また、あるものはプルトニウム239やウラン235を、というように。複数の放射性物質を含んでいて、その比率はまちまちです。

もちろん、ベータ線やアルファ線を出す核種がたくさん含まれます。

アルファ線は強力な放射線ですが、遠くまでは届きません。逆に言うと、体内のある場所に固定されてしまうと、延々と同じ細胞(群)にダメージを与え続けます。

ホット・パーティクルは、セラミクスなので水に溶けません。ですから、今のところ、消化管から体内に吸収されるメカニズムはないとされています(絶対にないとは言いきれませんが)。

怖いのは、呼吸による摂取です。0.01マイクロメートルから10マイクロメートルという微粒子。簡単に肺の奥、肺胞までたどり着いてしまいます。

前の記事で書いた放射性ブルーム由来のヨウ素131やセシウム137と異なるのは、セラミクスなので、血液に溶けて体内を循環するのではないということです。肺胞にへばり付いて、放射線を発し続けます。そして、死ぬまで外に出てくることはありません。

特に、プルトニウム239を含むホット・パーティクルが肺に入った場合が危険視されています。

ちなみに、同じ数のプルトニウム239原子(半減期:2万4千年)とウラン235原子(半減期:7億年)があったとすると、同じ期間では、プルトニウム239が2万9千倍のアルファ線を出します。

1個のホット・パーティクルが、何ベクレルに相当するかは、その大きさや組成によって異なるので、何とも言えませんが、微粒子とは言え、そこに数十億個、数百億個の放射性の原子があるのは事実です。

一方、ホット・パーティクルが、今ここにあっても、空間線量が跳ね上がるとか、そういうことはありません。空間全体に対する密度は小さなものだからです。しかし、私たちの肺は、掃除機の集塵パックのようなものです。少ししか存在しなくても、いつの間にかため込んでしまうのです。

旧ソ連の核実験場があったセミパラチンスクでは、住民に肺がんが多発しています。亡くなった方たちの肺を調べると、がん組織の近くの細胞ほど、プルトニウムを含むホット・パーティクルが見つかると言います。

これは、核実験で飛散したホット・パーティクルを吸い込んだことが肺がんにつながることを示唆しています。

●がれきと粉じん

福島第1の事故現場から放射性物質を含む粉じんが舞い上がり問題となっています。まず、飛散対策をせずにがれき処理を進めてきた東京電力に怒り心頭です。

一方、この粉じんには、放射性プルームで飛散したものとは違う危険性があることも認識しておく必要があります。

ストロンチム90への警戒です。

カルシウムと化学的性質が似ているので、体内に入ると骨組織に集まり白血病を引き起こすストロンチム90。運転中の原子炉ではセシウム137とほぼ同量が生成されますが、チェルノブイリでも福島第1でも、セシウム137に比べると、遠くまで飛散しにくいという結果が出ています。

逆に言うと、事故現場の近くでは、相対的にストロンチム90の存在確率が高くなります。

原子炉直近にあるがれきを手荒に扱って、飛ばなくてよいストロンチム90を遠くまで飛ばしている。これが現状であり、"がれきと粉じん"の問題を正しく見据えるために必要な視点です。

原子炉至近のがれきに、どのくらいのストロンチウム90が付着しているのか… 飛散した粉じんに含まれていたストロンチム90はどの程度なのか…

徹底した調査を行う必要があります。

■Natureに掲載された気象庁気象研究所の論文

水に溶けない放射性物質の微粒子=ホット・パーティクルについて言及しています。

●ホット・パーティクル:その危険性

上記の生成過程を見ると、ぞれぞれのホット・パーティクルが、異なる組成になることは明白です。あるものはセシウム137を多く含み、あるものはストロンチウム90が多い。また、あるものはプルトニウム239やウラン235を、というように。複数の放射性物質を含んでいて、その比率はまちまちです。

もちろん、ベータ線やアルファ線を出す核種がたくさん含まれます。

アルファ線は強力な放射線ですが、遠くまでは届きません。逆に言うと、体内のある場所に固定されてしまうと、延々と同じ細胞(群)にダメージを与え続けます。

ホット・パーティクルは、セラミクスなので水に溶けません。ですから、今のところ、消化管から体内に吸収されるメカニズムはないとされています(絶対にないとは言いきれませんが)。

怖いのは、呼吸による摂取です。0.01マイクロメートルから10マイクロメートルという微粒子。簡単に肺の奥、肺胞までたどり着いてしまいます。

前の記事で書いた放射性ブルーム由来のヨウ素131やセシウム137と異なるのは、セラミクスなので、血液に溶けて体内を循環するのではないということです。肺胞にへばり付いて、放射線を発し続けます。そして、死ぬまで外に出てくることはありません。

特に、プルトニウム239を含むホット・パーティクルが肺に入った場合が危険視されています。

ちなみに、同じ数のプルトニウム239原子(半減期:2万4千年)とウラン235原子(半減期:7億年)があったとすると、同じ期間では、プルトニウム239が2万9千倍のアルファ線を出します。

1個のホット・パーティクルが、何ベクレルに相当するかは、その大きさや組成によって異なるので、何とも言えませんが、微粒子とは言え、そこに数十億個、数百億個の放射性の原子があるのは事実です。

一方、ホット・パーティクルが、今ここにあっても、空間線量が跳ね上がるとか、そういうことはありません。空間全体に対する密度は小さなものだからです。しかし、私たちの肺は、掃除機の集塵パックのようなものです。少ししか存在しなくても、いつの間にかため込んでしまうのです。

旧ソ連の核実験場があったセミパラチンスクでは、住民に肺がんが多発しています。亡くなった方たちの肺を調べると、がん組織の近くの細胞ほど、プルトニウムを含むホット・パーティクルが見つかると言います。

これは、核実験で飛散したホット・パーティクルを吸い込んだことが肺がんにつながることを示唆しています。

●がれきと粉じん

福島第1の事故現場から放射性物質を含む粉じんが舞い上がり問題となっています。まず、飛散対策をせずにがれき処理を進めてきた東京電力に怒り心頭です。

一方、この粉じんには、放射性プルームで飛散したものとは違う危険性があることも認識しておく必要があります。

ストロンチム90への警戒です。

カルシウムと化学的性質が似ているので、体内に入ると骨組織に集まり白血病を引き起こすストロンチム90。運転中の原子炉ではセシウム137とほぼ同量が生成されますが、チェルノブイリでも福島第1でも、セシウム137に比べると、遠くまで飛散しにくいという結果が出ています。

逆に言うと、事故現場の近くでは、相対的にストロンチム90の存在確率が高くなります。

原子炉直近にあるがれきを手荒に扱って、飛ばなくてよいストロンチム90を遠くまで飛ばしている。これが現状であり、"がれきと粉じん"の問題を正しく見据えるために必要な視点です。

原子炉至近のがれきに、どのくらいのストロンチウム90が付着しているのか… 飛散した粉じんに含まれていたストロンチム90はどの程度なのか…

徹底した調査を行う必要があります。

放射性物質はいかに飛散し人体に入り込むのか(1) ― 2014/08/05 20:58

福島第1原発の過酷事故発生から3年半が経とうとしている時、「放射性物質はいかに飛散したのか…」と言われても、「何を今さら」と思う方も多いかも知れません。

しかし、セシウム137やヨウ素131など数多くの放射性物質が、福島第1からどのような形で飛散したのか、あるいは、飛散し続けているのか。そして、どのように人体に入り込み内部被ばくを引き起こしているのかは、実はあまり知られていないし、今なお解明しきれていない部分もあります。

放射性物質。どんな化合物として、あるいは、どんな大きさで、どこに存在しているのか?これは、内部被ばくを考えるときにきわめて重要です。

肺から体内に入ってくるのか、それとも、肺に沈着するのか… 消化器からは吸収されるのか… そういった問題に直結するからです。

放射性物質の飛散形態と体内への侵入。2回に分けて整理していきます。飛散の形態として注目するのは、"放射性ブルーム"。そして、"ホット・パーティクル"と"がれきから飛散する粉じん"です。

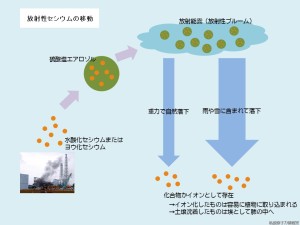

●放射性プルーム1:放射性セシウムの飛散

最初は、放射性セシウムについてです。

セシウムは元素周期表で一番左の列<アルカリ金属>に属します。

金属と言っても、固体金属状態のセシウムを実際に見たことのある人は、ほとんどいません。融点が28℃と低い上、他の物質と反応しやすく、簡単にイオンになったり、化合物を作ったりするからです。

同じアルカリ金属にナトリウムとカリウムがありますが、これらも金属状態を見たことがある人は少ないでしょう。一番身近なナトリウムは塩化ナトリウム(食塩)だし、洗剤や入浴剤の中には炭酸ナトリウムという化合物で含まれています。肥料として用いられるカリウムは主に塩化カリウム。サプリメントはクエン酸カリウムなどです。

ナトリウムやカリウムと同じように、セシウムも単体で存在することは希です。酸化セシウム、ヨウ化セシウム、水酸化セシウムなどの化合物になっていることが多いのです。また、これらの化合物が水に溶けた状態では、セシウムイオンになっています。核分裂連鎖反応で生成された放射性セシウム(セシウム137とセシウム134)であっても、まったく同じことです。

では、メルトダウンした核燃料から放射性セシウムがいかに漏れ出したのか… その足取りを追ってみましょう。

原子炉で用いる燃料棒は、二酸化ウランをセラミックス状に焼き固めたペレット(直径:1㎝/高さ:1㎝ほど)が本体。この二酸化ウランのペレットをジルカロイという合金でできた細い管に一列に並べて詰め込んでいます。

しかし、セシウム137やヨウ素131など数多くの放射性物質が、福島第1からどのような形で飛散したのか、あるいは、飛散し続けているのか。そして、どのように人体に入り込み内部被ばくを引き起こしているのかは、実はあまり知られていないし、今なお解明しきれていない部分もあります。

放射性物質。どんな化合物として、あるいは、どんな大きさで、どこに存在しているのか?これは、内部被ばくを考えるときにきわめて重要です。

肺から体内に入ってくるのか、それとも、肺に沈着するのか… 消化器からは吸収されるのか… そういった問題に直結するからです。

放射性物質の飛散形態と体内への侵入。2回に分けて整理していきます。飛散の形態として注目するのは、"放射性ブルーム"。そして、"ホット・パーティクル"と"がれきから飛散する粉じん"です。

●放射性プルーム1:放射性セシウムの飛散

最初は、放射性セシウムについてです。

セシウムは元素周期表で一番左の列<アルカリ金属>に属します。

金属と言っても、固体金属状態のセシウムを実際に見たことのある人は、ほとんどいません。融点が28℃と低い上、他の物質と反応しやすく、簡単にイオンになったり、化合物を作ったりするからです。

同じアルカリ金属にナトリウムとカリウムがありますが、これらも金属状態を見たことがある人は少ないでしょう。一番身近なナトリウムは塩化ナトリウム(食塩)だし、洗剤や入浴剤の中には炭酸ナトリウムという化合物で含まれています。肥料として用いられるカリウムは主に塩化カリウム。サプリメントはクエン酸カリウムなどです。

ナトリウムやカリウムと同じように、セシウムも単体で存在することは希です。酸化セシウム、ヨウ化セシウム、水酸化セシウムなどの化合物になっていることが多いのです。また、これらの化合物が水に溶けた状態では、セシウムイオンになっています。核分裂連鎖反応で生成された放射性セシウム(セシウム137とセシウム134)であっても、まったく同じことです。

では、メルトダウンした核燃料から放射性セシウムがいかに漏れ出したのか… その足取りを追ってみましょう。

原子炉で用いる燃料棒は、二酸化ウランをセラミックス状に焼き固めたペレット(直径:1㎝/高さ:1㎝ほど)が本体。この二酸化ウランのペレットをジルカロイという合金でできた細い管に一列に並べて詰め込んでいます。

酸化ウランのペレットとジルカロイの管(被覆管)

ジルカロイはおよそ1200℃で溶融します(融点は合金比率によって若干変わる)。一方、二酸化ウランの融点は2865℃。冷却水が無くなり、みずから発する崩壊熱で二酸化ウランのペレットが溶け出したとき、すでにジルカロイの管はありません。メルトダウンへ一直線です。

新品の核燃料は、100%二酸化ウラン(ウラン235が約4%、ウラン238が約96%)です。発電を始める、すなわち核分裂連鎖反応を起こすと、燃料内部にセシウム137やストロンチウム90、ヨウ素131などたくさんの核分裂生成物や、プルトニウム239などの超ウラン元素が作られます。

話をセシウムに戻しましょう。

メルトダウンが起きたということは、核燃料の温度が2800℃を越えたことを意味しています。金属セシウムの沸点は671℃、水酸化セシウムは990℃、ヨウ化セシウムは1,280℃ですから、セシウムまたはその化合物は気体として核燃料の外に出てきます。

それが冷えて水酸化セシウムやヨウ化セシウムの微粒子となり上昇気流に乗って舞い上がったのです。

上空では地球上どこにでも広く存在する硫酸塩エアロゾルに取り込まれました。エアロゾルとは大気中に浮遊する微小な液体または固体の粒子のこと。放射性セシウムを含む硫酸塩エアロゾルは雲のようになって移動します。これが放射性プルームです。

放射性プルームからは、重力で落下してくる放射性セシウムを含む微粒子もあるし、雨や雪になれば、当然、雨粒や雪に含まれて地上に落下します。

ジルカロイはおよそ1200℃で溶融します(融点は合金比率によって若干変わる)。一方、二酸化ウランの融点は2865℃。冷却水が無くなり、みずから発する崩壊熱で二酸化ウランのペレットが溶け出したとき、すでにジルカロイの管はありません。メルトダウンへ一直線です。

新品の核燃料は、100%二酸化ウラン(ウラン235が約4%、ウラン238が約96%)です。発電を始める、すなわち核分裂連鎖反応を起こすと、燃料内部にセシウム137やストロンチウム90、ヨウ素131などたくさんの核分裂生成物や、プルトニウム239などの超ウラン元素が作られます。

話をセシウムに戻しましょう。

メルトダウンが起きたということは、核燃料の温度が2800℃を越えたことを意味しています。金属セシウムの沸点は671℃、水酸化セシウムは990℃、ヨウ化セシウムは1,280℃ですから、セシウムまたはその化合物は気体として核燃料の外に出てきます。

それが冷えて水酸化セシウムやヨウ化セシウムの微粒子となり上昇気流に乗って舞い上がったのです。

上空では地球上どこにでも広く存在する硫酸塩エアロゾルに取り込まれました。エアロゾルとは大気中に浮遊する微小な液体または固体の粒子のこと。放射性セシウムを含む硫酸塩エアロゾルは雲のようになって移動します。これが放射性プルームです。

放射性プルームからは、重力で落下してくる放射性セシウムを含む微粒子もあるし、雨や雪になれば、当然、雨粒や雪に含まれて地上に落下します。

■参考サイト

風に乗って長い距離を運ばれる放射性セシウムの存在形態

水酸化セシウムもヨウ化セシウムも、水との親和性が高い(水に溶けやすい)ので、水と出会えばイオン化します。水に溶けた(イオン化した)状態なら簡単に植物に吸収されます。その植物が野菜や果物であれば… 答えは誰にでも分かります。経口摂取です。

放射能ブルームからの雨が、流れ着いた先で蒸発してしまえば、セシウム化合物だけが土壌に残ります。そこで再度水と出会えば、また違う場所へと移動。この繰り返し。まさに「放射性物質は動く」のです。

除染、除染と言っても、水で洗い流す行為は放射性物質を拡散していることに他なりません。また住宅地だけ除染しても、やがて森林から新たな放射性物質がやってくることは明白なのです(すでに除染をした地域で、最近問題視されていますが、当初から予想されていた事態です)。

風が吹けば、放射性セシウムが付着した土埃が舞い上がり、容赦なく肺の中へ。吸引摂取です。そして、肺胞で血液に吸収され体内に入ってきます。

「肺から体内に吸収するのは酸素だけ」という誤った常識があります。もしそうであれば、人間は塩素ガスや一酸化炭素では死にません。私たちの肺は、水に溶ける元素を実に効率よく吸収する機能を持っています。水に溶けるということは、血液に溶け込むということなのです。

一人の体の中にある肺胞の表面積の総計はテニスコート一面分にも及びます。この広いエリアで、吸気は毛細血管に接し、酸素と二酸化炭素の交換だけでなく、様々な物質が血液に吸収されます。放射性セシウムも例外ではないのです。

●放射性プルーム2:ヨウ素131の人体への吸収

子どもたちの甲状腺で、深刻な内部被ばくを起こしているヨウ素131は、どのように広がり人体に吸収され、甲状腺に集まっていったのでしょうか?

汚染の広がり方はセシウム137同様の<エアロゾル→放射性プルーム>が中心です。ただ、化合物ではなくヨウ素分子そのものが多く、エアロゾルだけでなく気体としても拡散していきました。

大気中を流れ漂うヨウ素131は、呼吸により、あるいは食べ物に付着したり、水に溶け込んで、人の身体に入っていきました。経口摂取されたヨウ素131のほぼ100%が小腸などで吸収されるというWHO(国際保健機関)の報告があります。

■参考

世界保健機関 国際化学物質安全性計画『ヨウ素および無機ヨウ化物』

p.20 7.1 吸収

上記のリポートでは、呼吸によって吸入摂取されたヨウ素131も、ほぼ全量が体内に入っていくことが明らかにされています。

まず、鼻や気管、気管支にある粘液線毛がヨウ素131をとらえ、消化管に運んでしまうのです。あとは経口摂取と同じです。

粘液線毛をすり抜けて肺にまで到達するヨウ素131もあります。これは肺に沈着するのではなく、肺胞から血管へと比較的速く吸収されることが分かっています。行き先は… 言うまでもなく、甲状腺です。

今回調べ直してみて、つくづく思うのは、私たちの身体が、貪欲なまでにヨウ素を取り込むシステムを持ち合わせているということです(ヨウ素が人体にとってきわめて重要な元素だからこそです)。

参考にしたWHOの資料によれば、経口であれ吸引であれ、摂取されたヨウ素は、ほぼ100%体内に吸収されます。

「いつも甲状腺をヨウ素で満たしていれば、ヨウ素131は入ってこない。だから、昆布とワカメを食べよう!」などと言う人もいます。しかし、実験結果は、仮に甲状腺がヨウ素で満員状態であっても、新たなヨウ素が来れば、古いものを押し出して置き換わってしまうのではないか… と思わせます。となると、ヨウ素剤の効果についても疑問符が付いてしまいます(この部分は、まったくの私見なので、もし詳しい方がいらしたら、情報をお願いします)。

●放射性ブルーム3:希ガスの危険性は…

核分裂生成物のうち、周期律表の一番右の列<希ガス>に属するクリプトン85(半減期:10.72年)とキセノン133(半減期:5.25日)は、使用中の燃料棒の中に気体として生成されます。

ですから、メルトダウンしたら一気に空気中へ。福島第1では圧力容器の底が抜け、格納容器も破損していますので、どんどん大気中に漏出していきました。クリプトン85とキセノン133を合わせた漏出量は11,000ペタベクレル。チェルノブイリの6,500ペタベクレルの2倍近くです。希ガス放射性物質の漏出量から見れば、福島第1が史上最悪の原子力事故なのです。

希ガスは水に溶けにくいし、水以外の他の物質とも反応しにくいので、人体に害はないという主張があります。しかし、放射線を出すことに変わりはありません。外部被ばくはもちろん、気体故に肺の中に簡単に入ってくるという恐ろしさがあります。指摘されているのは、肺ガンを引き起こす危険性です。

-----

(2)に続きます。

風に乗って長い距離を運ばれる放射性セシウムの存在形態

水酸化セシウムもヨウ化セシウムも、水との親和性が高い(水に溶けやすい)ので、水と出会えばイオン化します。水に溶けた(イオン化した)状態なら簡単に植物に吸収されます。その植物が野菜や果物であれば… 答えは誰にでも分かります。経口摂取です。

放射能ブルームからの雨が、流れ着いた先で蒸発してしまえば、セシウム化合物だけが土壌に残ります。そこで再度水と出会えば、また違う場所へと移動。この繰り返し。まさに「放射性物質は動く」のです。

除染、除染と言っても、水で洗い流す行為は放射性物質を拡散していることに他なりません。また住宅地だけ除染しても、やがて森林から新たな放射性物質がやってくることは明白なのです(すでに除染をした地域で、最近問題視されていますが、当初から予想されていた事態です)。

風が吹けば、放射性セシウムが付着した土埃が舞い上がり、容赦なく肺の中へ。吸引摂取です。そして、肺胞で血液に吸収され体内に入ってきます。

「肺から体内に吸収するのは酸素だけ」という誤った常識があります。もしそうであれば、人間は塩素ガスや一酸化炭素では死にません。私たちの肺は、水に溶ける元素を実に効率よく吸収する機能を持っています。水に溶けるということは、血液に溶け込むということなのです。

一人の体の中にある肺胞の表面積の総計はテニスコート一面分にも及びます。この広いエリアで、吸気は毛細血管に接し、酸素と二酸化炭素の交換だけでなく、様々な物質が血液に吸収されます。放射性セシウムも例外ではないのです。

●放射性プルーム2:ヨウ素131の人体への吸収

子どもたちの甲状腺で、深刻な内部被ばくを起こしているヨウ素131は、どのように広がり人体に吸収され、甲状腺に集まっていったのでしょうか?

汚染の広がり方はセシウム137同様の<エアロゾル→放射性プルーム>が中心です。ただ、化合物ではなくヨウ素分子そのものが多く、エアロゾルだけでなく気体としても拡散していきました。

大気中を流れ漂うヨウ素131は、呼吸により、あるいは食べ物に付着したり、水に溶け込んで、人の身体に入っていきました。経口摂取されたヨウ素131のほぼ100%が小腸などで吸収されるというWHO(国際保健機関)の報告があります。

■参考

世界保健機関 国際化学物質安全性計画『ヨウ素および無機ヨウ化物』

p.20 7.1 吸収

上記のリポートでは、呼吸によって吸入摂取されたヨウ素131も、ほぼ全量が体内に入っていくことが明らかにされています。

まず、鼻や気管、気管支にある粘液線毛がヨウ素131をとらえ、消化管に運んでしまうのです。あとは経口摂取と同じです。

粘液線毛をすり抜けて肺にまで到達するヨウ素131もあります。これは肺に沈着するのではなく、肺胞から血管へと比較的速く吸収されることが分かっています。行き先は… 言うまでもなく、甲状腺です。

今回調べ直してみて、つくづく思うのは、私たちの身体が、貪欲なまでにヨウ素を取り込むシステムを持ち合わせているということです(ヨウ素が人体にとってきわめて重要な元素だからこそです)。

参考にしたWHOの資料によれば、経口であれ吸引であれ、摂取されたヨウ素は、ほぼ100%体内に吸収されます。

「いつも甲状腺をヨウ素で満たしていれば、ヨウ素131は入ってこない。だから、昆布とワカメを食べよう!」などと言う人もいます。しかし、実験結果は、仮に甲状腺がヨウ素で満員状態であっても、新たなヨウ素が来れば、古いものを押し出して置き換わってしまうのではないか… と思わせます。となると、ヨウ素剤の効果についても疑問符が付いてしまいます(この部分は、まったくの私見なので、もし詳しい方がいらしたら、情報をお願いします)。

●放射性ブルーム3:希ガスの危険性は…

核分裂生成物のうち、周期律表の一番右の列<希ガス>に属するクリプトン85(半減期:10.72年)とキセノン133(半減期:5.25日)は、使用中の燃料棒の中に気体として生成されます。

ですから、メルトダウンしたら一気に空気中へ。福島第1では圧力容器の底が抜け、格納容器も破損していますので、どんどん大気中に漏出していきました。クリプトン85とキセノン133を合わせた漏出量は11,000ペタベクレル。チェルノブイリの6,500ペタベクレルの2倍近くです。希ガス放射性物質の漏出量から見れば、福島第1が史上最悪の原子力事故なのです。

希ガスは水に溶けにくいし、水以外の他の物質とも反応しにくいので、人体に害はないという主張があります。しかし、放射線を出すことに変わりはありません。外部被ばくはもちろん、気体故に肺の中に簡単に入ってくるという恐ろしさがあります。指摘されているのは、肺ガンを引き起こす危険性です。

-----

(2)に続きます。

"アメリカ原子力合衆国"が伝える恐ろしい事実 ― 2014/02/14 16:04

2012年のサンダンス映画祭(ロバート・レッドフォードが主催する米国最大のインデペンデント系映画祭)に優れたドキュメンタリー映画が出品されていました。

"The Atomic States of America"(93分)。直訳すれば『アメリカ原子力合衆国』。NHKの『BS世界のドキュメンタリー』で短縮版(49分)が『原子力大国アメリカ』というタイトルで、12月に放送されました。

今のところ『原子力大国アメリカ』は、DailyMotion で視聴可能です(消されてしまうかも知れませんが)。

オリジナルの英語版予告編はこちらです。

"The Atomic States of America"は、原子力施設近くの住民の健康被害、NRC(原子力規制委員会)が抱えるジレンマ、最終処分場の問題など、幅広く原発問題を扱った秀作ドキュメンタリーです。

なかでも、ニューヨーク州ロングアイランドにあるシャーリー(SHIRLEY)という町からの報告は衝撃的でした。

「女性の9人に1人が乳ガンを発症」「400万人に1人と言われる子どもの横紋筋肉腫という珍しいガンが、同じ通りで2人発症。周辺地域全体の患者数は20人」という事実が示されます。

多数のガン患者が出た原因は、シャーリーに隣接するブルックヘブン国立研究所にありました。

まず、シャーリーとブルックヘブン国立研究所の場所を地図上で確認しましょう。

●Googleマップ:ニューヨーク州シャーリー

ニューヨークの中心部から東へ100キロ弱です。

ブルックヘブン国立研究所は原子物理学の研究所で、原子炉もありました。ここの使用済み核燃料プールから高濃度のトリチウムを含む汚染水が長年に渡って漏出。汚染水は、周辺13万人の住民が飲料水として利用する水源に流れ込みました。トリチウムの濃度は、最高で米国環境保護局の飲料水基準の32倍(11倍説もあり)という高い値。飲料水を介したトリチウムによる低線量内部被ばくが進んだのです。

トリチウムとは放射性の水素のことです。その恐ろしさについては、当ブログの以下の記事をご参照ください。

●トリチウムの恐怖(前編)

●トリチウムの恐怖(後編)

さて、次の静止画は、"The Atomic States of America"の中で、シャーリーの住民が示した横紋筋肉腫患者の分布地図です。

"The Atomic States of America"(93分)。直訳すれば『アメリカ原子力合衆国』。NHKの『BS世界のドキュメンタリー』で短縮版(49分)が『原子力大国アメリカ』というタイトルで、12月に放送されました。

今のところ『原子力大国アメリカ』は、DailyMotion で視聴可能です(消されてしまうかも知れませんが)。

オリジナルの英語版予告編はこちらです。

"The Atomic States of America"は、原子力施設近くの住民の健康被害、NRC(原子力規制委員会)が抱えるジレンマ、最終処分場の問題など、幅広く原発問題を扱った秀作ドキュメンタリーです。

なかでも、ニューヨーク州ロングアイランドにあるシャーリー(SHIRLEY)という町からの報告は衝撃的でした。

「女性の9人に1人が乳ガンを発症」「400万人に1人と言われる子どもの横紋筋肉腫という珍しいガンが、同じ通りで2人発症。周辺地域全体の患者数は20人」という事実が示されます。

多数のガン患者が出た原因は、シャーリーに隣接するブルックヘブン国立研究所にありました。

まず、シャーリーとブルックヘブン国立研究所の場所を地図上で確認しましょう。

●Googleマップ:ニューヨーク州シャーリー

ニューヨークの中心部から東へ100キロ弱です。

ブルックヘブン国立研究所は原子物理学の研究所で、原子炉もありました。ここの使用済み核燃料プールから高濃度のトリチウムを含む汚染水が長年に渡って漏出。汚染水は、周辺13万人の住民が飲料水として利用する水源に流れ込みました。トリチウムの濃度は、最高で米国環境保護局の飲料水基準の32倍(11倍説もあり)という高い値。飲料水を介したトリチウムによる低線量内部被ばくが進んだのです。

トリチウムとは放射性の水素のことです。その恐ろしさについては、当ブログの以下の記事をご参照ください。

●トリチウムの恐怖(前編)

●トリチウムの恐怖(後編)

さて、次の静止画は、"The Atomic States of America"の中で、シャーリーの住民が示した横紋筋肉腫患者の分布地図です。

インタビューでは、20人の患者が出たという説明ですが、地図上には、そのうち19人の自宅の場所が示されています(先ほどのGoogleマップと見比ると分かりやすいです)。

細長いロングアイランドの中程にBNL(Brookhaven National Laboratory:ブルックヘブン国立研究所)があります。ロングアイランドの南北の幅は30km弱で、地図上のBNLからCまでの距離が20km強。いかに狭いエリアで、たくさんの患者が出たのかがよく分かります。普通は「400万人に1人」なのに。

ブルックヘブン国立研究所は、当初、汚染水漏れを認めませんでしたが、次第に事実が明らかになります。管轄する米国エネルギー省も黙殺することができなくなり、1997年、研究所を運営する法人に対して契約打ち切りを宣言。理由は「積年に渡るトリチウムの漏出」です。研究所は1999年、原子炉の再稼働を断念しました。

さて、トリチウムと言われて気になるのは、福島第1の増え続ける汚染水です。

仮にALPSなどの浄化装置が100%理想的な稼働をすれば、他の核種はある程度取り除けるのですが、トリチウムだけはどうにもなりません。水素なので、水(水分子)に組み込まれてしまうと、放射性の水と普通の水を分けることができないのです(実験室レベルは別として)。

実は、スリーマイル島事故の時も、最終的にトリチウムを含む汚染水が残ってしまい、大きな問題になりました。

結局、選択されたのは「蒸発させる」という荒っぽい方法。シャーリーの例を考えると、これは危険な賭けだったと思います。今後、スリーマイル島周辺で、トリチウムによる晩発性放射線障害が出ないとは言い切れません。

福島第1では、すでに海と地下水へのトリチウムの漏出が起きています。東電も国も「環境に影響を及ぼすほどではない」と言いますが、それを信じる根拠はどこにもありません。

最終的には、全部、海に流すことを画策しているようですが、そんなことを許したら、福島の海が蘇る術はなくなってしまうでしょう。

一方、スリーマイル島方式の蒸発は、あまりにも汚染水が多いことや日本の湿度が高いことなどから無理なようです。

今は、トリチウム以外の放射性物質も、ほとんど除去できてない状態ですが、トリチウムによる低線量内部被ばくへの警戒を怠るわけにはいきません。

そして、東電、政府、原発推進派の学者だけでなく、反対派まで含めた知恵を絞って、トリチウムをどうするのかを考えていかないと、何十年か先に悲劇が待っている可能性は十分にあるのです。

この記事の終わりに、秀作ドキュメンタリー"The Atomic States of America アメリカ原子力合衆国"の国内での公開を切望します。

子どもたちの甲状腺ガン:附記 ― 2014/01/12 15:46

以下に、ヨウ素131と甲状腺ガンに関する短い記事を何本か記載します。

●ヨウ素131の恐ろしさ

福島の甲状腺ガンは、主にヨウ素131による内部被ばくが原因と考えられています。ヨウ素は人体に不可欠な栄養素の1つで、甲状腺に集まって甲状腺ホルモンの主原料となります。人体は、普通のヨウ素と放射性のヨウ素を見分けることができませんから、ヨウ素131もまた甲状腺に集まってしまうのです。

ヨウ素131は半減期が8日で、核分裂で生まれる放射性物質の中では比較的短い方です。しかし、「8日もすれば半分になってしまうのだから」なんて考えてはいけません。

"半減期が短い"ということは、"短時間の間にたくさんの放射線を出して崩壊する"ことを意味します。たとえ一過性であっても、ある程度の濃度のヨウ素131を体内に取り込んでしまうと、それが甲状腺に集まり、甲状腺の細胞に集中的に放射線を浴びせ、後にガンを引き起こす可能性が高くなるのです。

ちなみに、ヨウ素131は福島第1から気体で大量に漏出しているので、避難の遅れによって、より多くのヨウ素131を吸い込んでしまった人は多いのです。

放医研(放射線医学総合研究所)は「福島県民のヨウ素131による被ばくは、大半が30mSv以下で心配は要らない」と発表していますが、被ばく直後に検査が行われていないなど、この説には多くの研究者から疑問が投げかけられています。

●甲状腺ガンで死ぬ人はいない!?

「甲状腺ガンで死ぬ人はいない」などとひどいことを言う研究者や政治家がいます。実際に、5年生存率は90%、10年生存率も80%以上と発表している医療機関が大半です。しかし、死んでいる人もいます。また、甲状腺の全摘をしてしまえば、甲状腺ホルモンを造ることができなくなり、一生、甲状腺ホルモン剤を服用せざるを得ません。また、再発の危険性がいつまでも付きまといます。

被ばくによって甲状腺ガンになってしまった人、あるいはその可能性がある人に対して、国は健康監理面で、一生責任を負う必要があります。

●全国規模で子どもの甲状腺検査を!

今、福島で起きていることを正確に知るためには、全国規模で子どもの甲状腺検査を行う必要があります。

一次検査は、触診と超音波エコーによる診断だけなので、ツベルクリンよりも少し手間がかかる程度でしょう。

なぜ、日本政府はこういったことに熱心ではないのでしょうか?事実がつぶさにになって、みずからの責任を問われるのを恐れているからでしょう。

●一度検査した場所は、ふたたび検査しない!?

福島県の『県民健康管理調査「甲状腺検査」の実施状況について』を見ると、検査は、毎年限られた市町村だけで行われています。

ということは、一度検査をして「異常なし」となった子どもたちは、その後の検査を受けないことになります。これは大丈夫なのでしょうか?

被ばくした細胞が、かなり時間を経てからガン化する場合があることは、広く知られています。検査体制をもっと充実させないと、早期発見が困難になっていきます。

●ヨウ素131の恐ろしさ

福島の甲状腺ガンは、主にヨウ素131による内部被ばくが原因と考えられています。ヨウ素は人体に不可欠な栄養素の1つで、甲状腺に集まって甲状腺ホルモンの主原料となります。人体は、普通のヨウ素と放射性のヨウ素を見分けることができませんから、ヨウ素131もまた甲状腺に集まってしまうのです。

ヨウ素131は半減期が8日で、核分裂で生まれる放射性物質の中では比較的短い方です。しかし、「8日もすれば半分になってしまうのだから」なんて考えてはいけません。

"半減期が短い"ということは、"短時間の間にたくさんの放射線を出して崩壊する"ことを意味します。たとえ一過性であっても、ある程度の濃度のヨウ素131を体内に取り込んでしまうと、それが甲状腺に集まり、甲状腺の細胞に集中的に放射線を浴びせ、後にガンを引き起こす可能性が高くなるのです。

ちなみに、ヨウ素131は福島第1から気体で大量に漏出しているので、避難の遅れによって、より多くのヨウ素131を吸い込んでしまった人は多いのです。

放医研(放射線医学総合研究所)は「福島県民のヨウ素131による被ばくは、大半が30mSv以下で心配は要らない」と発表していますが、被ばく直後に検査が行われていないなど、この説には多くの研究者から疑問が投げかけられています。

●甲状腺ガンで死ぬ人はいない!?

「甲状腺ガンで死ぬ人はいない」などとひどいことを言う研究者や政治家がいます。実際に、5年生存率は90%、10年生存率も80%以上と発表している医療機関が大半です。しかし、死んでいる人もいます。また、甲状腺の全摘をしてしまえば、甲状腺ホルモンを造ることができなくなり、一生、甲状腺ホルモン剤を服用せざるを得ません。また、再発の危険性がいつまでも付きまといます。

被ばくによって甲状腺ガンになってしまった人、あるいはその可能性がある人に対して、国は健康監理面で、一生責任を負う必要があります。

●全国規模で子どもの甲状腺検査を!

今、福島で起きていることを正確に知るためには、全国規模で子どもの甲状腺検査を行う必要があります。

一次検査は、触診と超音波エコーによる診断だけなので、ツベルクリンよりも少し手間がかかる程度でしょう。

なぜ、日本政府はこういったことに熱心ではないのでしょうか?事実がつぶさにになって、みずからの責任を問われるのを恐れているからでしょう。

●一度検査した場所は、ふたたび検査しない!?

福島県の『県民健康管理調査「甲状腺検査」の実施状況について』を見ると、検査は、毎年限られた市町村だけで行われています。

ということは、一度検査をして「異常なし」となった子どもたちは、その後の検査を受けないことになります。これは大丈夫なのでしょうか?

被ばくした細胞が、かなり時間を経てからガン化する場合があることは、広く知られています。検査体制をもっと充実させないと、早期発見が困難になっていきます。

子どもたちの甲状腺ガン ― 2014/01/12 14:56

多くの方がご存じ通り、福島で子どもの甲状腺ガンが急増しています。県内で行われている原発事故発生当時18歳以下だった子供に対する甲状腺検査は3年目。今までの医学的常識では考えられない数の患者が確認されているのです。

県が発表している「県民健康管理調査「甲状腺検査」の実施状況について」に基づいて、データをまとめ直してみると以下の表になります。

県が発表している「県民健康管理調査「甲状腺検査」の実施状況について」に基づいて、データをまとめ直してみると以下の表になります。

<悪性または悪性の疑い>は、穿刺吸引細胞診(せんしきゅういんさいぼうしん)といって、甲状腺に細い針を刺して腫瘍の細胞を直接調べる方法で、陽性と判断された人。

穿刺吸引細胞診で陽性だと、その90%が甲状腺ガンだと言われています。ですから、<手術=甲状腺ガン確定>の人数は、<悪性または悪性の疑い>の9割程度になるはずですが、データを見ると、<手術>に至ってない例が多くあります。これは甲状腺ガンは進行が遅いので、経過を見ているためと思われますが、少し心配です。

子どもの甲状腺ガンは、100万人に1人とか3人とか言われています。表の数字を見直してみましょう。福島では、ここ2年半ほど間に、<悪性または悪性の疑い>が100万人に243人の確率で、<甲状腺ガン確定>が100万人に109人の確率で見つかっています。通常の30倍から240倍の確率で、子どもが甲状腺ガンになっているのです。

「今までにない精度の高い検査をしているので、たくさん見つかっている」という研究者がいますが、これは嘘です。甲状腺ガンが自覚症状無しに自然治癒することはないからです。中にはガンの進行が遅くて、子ども頃にできたガンが大人になってから発見される例もあるかも知れませんが、それはごく僅かでしょう。いくら検査の精度が上がっても、100万人に1人が、100万人に100人とか200人になることはあり得ないのです。

さて、検査を主導する福島県立医大の鈴木真一教授は「甲状腺がんは最短で4~5年で発見というのがチェルノブイリの知見」と述べ、福島第1原発事故による放射線の影響を否定しますが、多くの人が「本当なのか?」と疑っています。

甲状腺ガンの急増という深刻な事態。少し視点を変えて考えてみます。

●チェルノブイリの曲解

まず、鈴木真一教授らが言うように、放射線被ばくを原因とする甲状腺ガンの発症は被ばく後4~5年以降というのは、正しいのでしょうか?

チェルノブイリ事故は1986年4月26日に発生。当時そこはソ連でした。1985年にゴルバチョフ政権が成立し、改革に手を付けたばかりの時期。7年間に渡るゴルバチョフ政権下、改革派と保守派の争いは熾烈を極めました。1990年にゴルバチョフは大統領に就任しますが、その翌年1991年の12月にソ連は崩壊。チェルノブイリ事故の主な被災地域は、ウクライナ、ベラルーシ、ロシアの3つの国に分かれました。

これだけの記述で、チェルノブイリ事故後の4~5年間が、ソ連の政治的な大混乱期にあたることが分かります。その中で、献身的な活動を続けた医師や研究者たちの貢献に水を掛けるつもりはありませんが、最新の検査機器も無く、検診等も満足がいく形では進まなかったのは、想像に難くありません。

チェルノブイリ以前の晩発性放射線障害の研究が、主にヒロシマ・ナガサキの誤ったデータに基づいていたことも影響しました。

現に、ミンスク第一病院 ビクトル・レベコ部長は次のように語っています。 「私たちは放射能が人間に与える影響というものを、事故後10年から15年経って出てくるものだと考えていました。しかし実際には1988年から89年にかけて、子供達の甲状腺がんが急激に増えてきました」 「事故から2,3年しか経っていないのですから、私たちの考えは間違っていたわけです。過去にこうした経験がないのですから、しかたがないといえばそうなのですが、医師として不注意でした。どう対応していいのかわからなかったことが悔やまれてなりません」

鈴木真一教授の親分格にあたる山下俊一氏(福島県立医科大学副学長・福島県放射線健康リスク管理アドバイザー)がチェルノブイリで活動を始めたのは1991年です。チェルノブイリ笹川医療協力プロジェクトへの参加です(日本の戦後史の闇の部分を背負う笹川良一(1899-1995)が、なぜチェルノブイリ支援?という疑問はあるのですが、ここでは深入りしません)。

日本製の最新機器を積んだ巡回バスがウクライナ、ベラルーシ、ロシアの被災地域をまわり、受診した子どもの数は16万人に上ります。放射性セシウムによる内部被ばくや甲状腺ガンの検診などを行いました。

1991年から1996年の間に検診した12万人分(17歳以下の子どもと思われる)のデータが公表されていて、甲状腺ガン64例、結節が577例、甲状腺腫に至っては被験者数の1/3を越える4万2千人近くが陽性という記録が残されています。甲状腺ガンの数字を100万人あたりに換算すると533人に!これは恐ろしい数字です。

参照:日本財団(旧・日本船舶振興会)『チェルノブイリ原発事故被災児の検診成績』

ひとつ、ここで注目すべきは、チェルノブイリ笹川医療協力プロジェクトの現地での活動が始まったのが1991年、チェルノブイリ事故の5年後だということです。

ソ連ゴルバチョフ政権が、1990年頃から始めた各国への原発事故の救援要請を受け、世界中から医師や研究者がチェルノブイリへ入りました。笹川プロジェクトはその代表格と呼べるでしょう。1990年、91年を境にチェルノブイリの医療体制は大きく変わったのです。

これが子どもの甲状腺ガンの数とどう関係するのか?

それまで見つからなかった初期のガンも見つかるようになったのです(甲状腺ガンは進行が遅く、初期にはなかなか見つかりにくい)。だから、チェルノブイリでは、事故後4~5年以降に子どもの甲状腺ガンが多く"見つかる"ようになったです。

大切なのは、"それまで見つからなかったものが見つかるようになった"という点です。山下俊一氏ももちろん、自分たちを始めとする世界の最先端をいく医療チームが入ったことが、検診結果に影響しているのは分かっていたはずです。

しかし、彼はそのデータを曲解します。「チェルノブイリでは事故後4~5年経つまで子どもの甲状腺ガンは発症していない」と… 見つけられていなかっただけなのに。

これが、子分の鈴木真一教授が言う"チェルノブイリの知見"の正体です。鈴木教授自身、それがデータの曲解に過ぎないことは、百も承知でしょう。しかし、政府と東電の責任逃れを応援するために、意識的にその曲解を押し通そうとしているのでしょう。

下に、ベラルーシでの甲状腺ガンのデータを示します。

鈴木真一教授の親分格にあたる山下俊一氏(福島県立医科大学副学長・福島県放射線健康リスク管理アドバイザー)がチェルノブイリで活動を始めたのは1991年です。チェルノブイリ笹川医療協力プロジェクトへの参加です(日本の戦後史の闇の部分を背負う笹川良一(1899-1995)が、なぜチェルノブイリ支援?という疑問はあるのですが、ここでは深入りしません)。

日本製の最新機器を積んだ巡回バスがウクライナ、ベラルーシ、ロシアの被災地域をまわり、受診した子どもの数は16万人に上ります。放射性セシウムによる内部被ばくや甲状腺ガンの検診などを行いました。

1991年から1996年の間に検診した12万人分(17歳以下の子どもと思われる)のデータが公表されていて、甲状腺ガン64例、結節が577例、甲状腺腫に至っては被験者数の1/3を越える4万2千人近くが陽性という記録が残されています。甲状腺ガンの数字を100万人あたりに換算すると533人に!これは恐ろしい数字です。

参照:日本財団(旧・日本船舶振興会)『チェルノブイリ原発事故被災児の検診成績』

ひとつ、ここで注目すべきは、チェルノブイリ笹川医療協力プロジェクトの現地での活動が始まったのが1991年、チェルノブイリ事故の5年後だということです。

ソ連ゴルバチョフ政権が、1990年頃から始めた各国への原発事故の救援要請を受け、世界中から医師や研究者がチェルノブイリへ入りました。笹川プロジェクトはその代表格と呼べるでしょう。1990年、91年を境にチェルノブイリの医療体制は大きく変わったのです。

これが子どもの甲状腺ガンの数とどう関係するのか?

それまで見つからなかった初期のガンも見つかるようになったのです(甲状腺ガンは進行が遅く、初期にはなかなか見つかりにくい)。だから、チェルノブイリでは、事故後4~5年以降に子どもの甲状腺ガンが多く"見つかる"ようになったです。

大切なのは、"それまで見つからなかったものが見つかるようになった"という点です。山下俊一氏ももちろん、自分たちを始めとする世界の最先端をいく医療チームが入ったことが、検診結果に影響しているのは分かっていたはずです。

しかし、彼はそのデータを曲解します。「チェルノブイリでは事故後4~5年経つまで子どもの甲状腺ガンは発症していない」と… 見つけられていなかっただけなのに。

これが、子分の鈴木真一教授が言う"チェルノブイリの知見"の正体です。鈴木教授自身、それがデータの曲解に過ぎないことは、百も承知でしょう。しかし、政府と東電の責任逃れを応援するために、意識的にその曲解を押し通そうとしているのでしょう。

下に、ベラルーシでの甲状腺ガンのデータを示します。

原発事故後と事故前で、大人で2.6倍、子どもでは47.6倍にもなっています。

また、1990年、91年を境に、一気に見つかる数が増えているのがお分かりだと思います。繰り返しますが、これは"その年にガンが見つかった人の数"であって、"その年にガンができた人の数"ではありません。

もし、福島で事故後4年目5年目で、チェルノブイリのような甲状腺ガン患者の増え方をしたら、とんでもない患者数になります。

当方の考え方は、チェルノブイリでは4年目5年目以降にしか見つからなかった初期ガンの患者の一部が、福島では1年目から見つかっているというものです。この説が正しければ、4年目5年目でチェルノブイリのような増え方はしないはずです。これは"不幸中の幸い"の類なのですが、間違っていないことを祈ります。

早く見つければ見つけるほど治療はしやすくなるし、再発や転移の可能性も減るからです。

とにかく、検査態勢を充実して、被ばくした子どもたちの健康を一生見守っていく責任が政府に求められています。

なによりも、政府と東電は、今、見つかっている子どもたちの甲状腺ガンと原発事故との因果関係をはっきりと認める必要があります。

一方で、チェルノブイリでは、大人の甲状腺ガンも増えました。日本では、今のところ何の対策も取っていませんが、これもまた、たいへんに心配です。

トリチウムの恐怖(後編) ― 2013/05/04 15:32

前編で、トリチウムによる内部被ばくを警戒する必要があると書きましたが、トリチウムが命や健康に及ぼす悪影響は、それだけではありません。

下の図をご覧ください。

下の図をご覧ください。

左側は、よく見かけるDNAの模式図です。生命活動や遺伝情報の設計図とも言えるDNAの二重らせんは、アデニン(A)、チミン(T)、シトシン(C)、グアニン(G)という4種類の塩基の組み合わせで出来ています。塩基とは「アルカリ性を示す物質」と理解しておいてください(完全に正確な説明ではありませんが)。

4種類といっても、アデニンはチミンと、シトシンはグアニンとしか結合しません。従って、片方のらせんから見ると、塩基の組み合わせ(=対)は、

アデニン-チミン

チミン-アデニン

シトシン-グアニン

グアニン-シトシン

の4種類しかありません。

この塩基の組み合わせを「塩基対(えんきつい)」と呼びます。

「ヒトゲノムの全塩基配列を解読!」なんてニュースがありました。全塩基配列とはDNAの塩基対が並んでいる順番のことです。スーパーコンピューターなどを使って、この配列をすべて読み取ったという話です。

塩基対こそが、DNA情報の根幹。だから大きなニュースになったのです。

さて、一つの細胞内にあるDNAの塩基対の数は31億。そのDNAが折りたたまれて、ある長さごとに分かれて23対の染色体に入っています。

さて、もう一度、図をご覧ください。

右図の赤楕円内は塩基対の構造を化学式で示したものです。水素原子を青丸で囲みました。

グアニンとシトシンをつないでいるのは、3つの水素原子。アデニンとチミンは2つの水素原子でつながっています。つまり、DNAの二重らせんは水素を仲立ちに成立しているものなのです。そして、一塩基対あたり平均2.5個の水素原子が必要ですから、一細胞内のDNAで見ると、77億5千万個もの水素原子が関わっています。

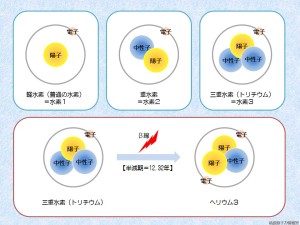

ここで、前編で使用した図をもう一度見てみましょう。

下半分に注目です。

トリチウムは、12.32年という半減期を経て、β線を出しながらヘリウム3に変わります。このトリチウムが、DNAの塩基対に組み込まれている水素だったらどうなるでしょうか?

突然、水素がヘリウムに変わってしまうわけですから、塩基対は壊れてしまいます。トリチウムによるDNAの塩基対の直接破壊です。もちろん、その部分の遺伝情報は破壊されてしまいます。

DNAを構成する原子は水素に限らず、複製を重ねるごとに、飲食や呼吸によって人体外部から取り込まれた原子に置き換わります。トリチウムが多い環境で暮らせば、DNAの塩基対にトリチウムが入り込む確率も高くなるということです。

もちろん、宇宙線の影響で自然下に存在するトリチウムでも、このDNA破壊は起きます。しかし、人類は、核時代に入って、地球上のトリチウムの濃度を飛躍的に高めてしまいました。少なく見積もっても3倍。15倍になっているという説もあります。

たとえば、水素の0.001%がトリチウムである環境を考えましょう。水素原子のうちの10万個に1個がトリチウムである状態です。

1つの細胞内では7万5千個のトリチウムが塩基対に関わっています。うち半数の3万7500個が12年ほどのうちにヘリウム3に変わって、あっちこっちでDNAを破壊するという恐ろしい事態になるのです。これは、たった1個の細胞内での出来事です。人体は60兆個もの細胞で出来ているのだということを忘れてはなりません。

福島第1原発ではどうでしょうか?

メルトダウンした炉心の冷却に使用した汚染水に大量のトリチウムが含まれていることは、東京電力も認めています。「漏れ出した汚染水は、地下水にも、海にも流れ込んでいない」と言いますが、じゃあ、どこに行ってしまったのでしょうか?大量のトリチウムを含んだまま。

さらに、今、福島第一で使っている水は、密閉されているわけではありません。大気に露出した状態です。ということは、蒸発して水蒸気になっている分も見逃すことは出来ません。

福島第1周辺の地下水、海水、大気に関して、徹底した調査を行い、トリチウムの濃度を監視する必要があります。

トリチウムを生まない技術はないし、トリチウムを取り除く技術もありません。

「内部被ばく」と「DNAの塩基対の直接破壊」。

人類が核兵器や原子力発電と決別しない限り、トリチウムの恐怖は、大きくなり続けます。

トリチウムの恐怖(前編) ― 2013/05/04 15:20

福島第1原発の汚染水漏れに関連して、トリチウムという放射性物質に注目が集まっています。

「どんなフィルターを使ってもトリチウムは取り除けない」といったニュースを記憶している方も多いと思います。

汚染水漏れそのものについては、あまりにずさん、あまりに行き当たりばったりの話で、目を覆うばかりです。ただ、他所でもたくさん扱われていますので、ここでは、特にトリチウムに注目して考えていきたいと思います。というのは、トリチウムは、「人類と核」「人類と原子力」いや「地球と原子力」を考える上で、たいへん本質的な問題を突きつけているからです。

分かりやすく言えば、トリチウムとは放射性水素のことです。

たとえば、セシウムならば、セシウム133は安定核種なので放射線を出しません。セシウム134やセシウム137は、たいへんに危険な放射性核種です。崩壊する時にβ線やγ線を出します。

原子名の後ろの数字は質量数といって、原子核の中にある陽子と中性子の数の合計。「原子の種類は陽子の数によって決まる」ので、放射性であるかどうかは中性子の数によるということです。

さて、セシウムと同じように同じように、水素にも放射性のものとそうでないものがあります。

まずは下の図をご覧ください。

「どんなフィルターを使ってもトリチウムは取り除けない」といったニュースを記憶している方も多いと思います。

汚染水漏れそのものについては、あまりにずさん、あまりに行き当たりばったりの話で、目を覆うばかりです。ただ、他所でもたくさん扱われていますので、ここでは、特にトリチウムに注目して考えていきたいと思います。というのは、トリチウムは、「人類と核」「人類と原子力」いや「地球と原子力」を考える上で、たいへん本質的な問題を突きつけているからです。

分かりやすく言えば、トリチウムとは放射性水素のことです。

たとえば、セシウムならば、セシウム133は安定核種なので放射線を出しません。セシウム134やセシウム137は、たいへんに危険な放射性核種です。崩壊する時にβ線やγ線を出します。

原子名の後ろの数字は質量数といって、原子核の中にある陽子と中性子の数の合計。「原子の種類は陽子の数によって決まる」ので、放射性であるかどうかは中性子の数によるということです。

さて、セシウムと同じように同じように、水素にも放射性のものとそうでないものがあります。

まずは下の図をご覧ください。

一番左の「軽水素」というのが普通の水素。自然界に存在する水素の99.985%が、この軽水素です。原子核には陽子が一つで中性子はありません。原子核のまわりを電子が回っています。

さて、水素ってどこにあるの?

もっとも身近な存在は「水」です。水が2個の水素原子と1個の酸素原子で出来ていることは、多くの方がご存じの通りです。

水道水や雨水、河川や海だけではありません。動物の体の中に含まれる水分、地中にある水分、植物の水分…

また、ほとんどの有機物(アミノ酸、タンパク質、脂質など)にも水素が含まれています。水素は、ありとあらゆるところにあるということです。

そして、その大半は軽水素。原子名の後ろに質量数を付けると水素1。これが軽水素です。

図の真ん中は重水素。これも自然に存在する放射線を出さない安定した水素です。存在比率は0.015%と少ないものです。原子核には陽子の他に、中性子が1個あります。従って、質量数を書き込むと水素2となります。

問題は一番右の三重水素。トリチウム(=水素3)のことです。原子核の中に陽子1個と中性子2個があり、不安定な放射性核種です。半減期=12.32年でβ崩壊し、ヘリウム3という安定した核種になります。

自然界では、宇宙線が大気中の窒素や酸素に衝突した際に、微量のトリチウムが生成されています。雨の中に含まれるトリチウムの濃度は、人類が核兵器や原発を開発する以前、0.2~1ベクレル/リットルでした。現在は1~3ベクレル/リットルで、最大で15倍、少なく見積もっても3倍になっています。

トリチウムは核爆発や原子炉内の核分裂反応によって、大量に生じるのです。

では、トリチウムによる被ばくの危険に話を進めましょう。

トリチウムが出すβ線は、非常にエネルギーが弱いものです。空気中では5mmくらいしか飛びません。仮に、人間の皮膚に当たったとしても、通過することができません。従って、外部被ばくは心配する必要はないというのが定説です。

一方、トリチウムは水や有機物に溶け込んでしまいますから、飲食を通して、体内に入ってきます。人体は、普通の水素とトリチウムを見分けることができません。内部被ばくへの警戒は怠れないのです。

トリチウムのβ線は、水中や体内では最大でも6ミクロン程度しか飛べません。これは、遠くまで届かないということですが、言い換えれば、トリチウムが出すβ線のエネルギーは、すべて近隣の細胞に影響を与えるということを意味しています。

下に、放射線による2種類のDNA破壊プロセスを示します。

①は、放射線によるDNAの直接破壊。放射線が電子をはじき飛ばしてDNAを破壊するので、『電離作用』と呼ばれます。

②は、放射線が水分子に当たって活性酸素を生じ、その活性酸素の化学反応によってDNAが破壊されるというものです。

トリチウムのβ線も例外ではなく、この二つの形で、DNAを破壊します。

しかし、ここまでは『トリチウムの恐怖』の「序」に過ぎません。他の放射性物質、放射性核種とは違う大きな恐怖がトリチウムにはあります。

次の記事で書くことにします。

南相馬の黒い物質 ― 2012/03/10 21:26

テレビのニュースでも報じられたので、ご存じの方も多いと思いますが、「南相馬の黒い物質」の話です。

南相馬の地元の方が、所々の地表面に広がる黒い物質に線量計を近づけて測ったところ、最大31,682cpm(そのまま換算すると、何と94.9μSv/h!)というきわめて高い放射線量が検出され、一部は、プルトニウム239などの超ウラン元素から出ているアルファ線ではないかと疑われた一件です。

●「南相馬の黒い物質」を報じる海外のニュース

アルファ線の方は、専用の機器で測定したところ、一応、不検出となったのですが、「黒い物質」に放射性セシウムが高濃度で蓄積しているのは、間違いのない事実でした。

神戸大学の山内知也教授が高純度ゲルマニウム半導体検出器を用いて計測したところ、セシウム134が485,252Bq/kg、セシウム137が604,360Bq/kg。放射性セシウムの合計で109万Bq/kg。この100万Bq/kg以上という数値は、ゴミ焼却場から出た焼却灰で言えば、コンクリートに固めても埋設できない高いレベルです。こういったものが、南相馬、いや南相馬だけではないでしょう、福島第1から数十キロ圏内には、たくさんあると考えられます。

この「南相馬の黒い物質」は、東北大植物園の鈴木三男教授によって、「らん藻(らんそう)」であると確認されました。らん藻は生物学的にはバクテリアの仲間。私たちの一般的な感覚としては、細菌と植物の中間のような存在です。普段、「藻(も)」とか「苔(こけ)」と呼んでいるものの多くが、実はらん藻の仲間。観賞魚を飼う水槽の内側に付く緑色の藻も、海で赤潮を起こすのもらん藻です。

この、きわめて日常的に私たちの周りにある「らん藻」に、放射性セシウムが高濃度に蓄積しているのです。理由は、らん藻がみずから生き延びるために、空気中や水中、土中から積極的に栄養分としてカリウムを吸収しようとするからです。生体は、化学的な性質が似ているカリウムとセシウム(放射性であろうとなかろうと)を見分けることができませんから、「らん藻」が生きようとすればするほど、その体内には、どんどん放射性セシウムが溜まっていくのです。

ならば、らん藻に近づいたり、触ったりしなければ大丈夫?話は、そう簡単ではありません。

水がなければ活性化しないのがらん藻です。じゃあ、水が切れたら、土にへばりついて、死んでしまうのか?そうではありません。乾燥状態になると、細かく割れて、風の力で空中に舞い上がり、運良く水のある場所に落ちたら、そこで息を吹き返します。そこに、また放射性セシウムがあれば、さらに蓄積が進むということです。また、胞子によっても繁殖しますので、放射性セシウムに汚染されたらん藻の広がりを抑えることは、事実上、困難です。

そして、空中に舞い上がったらん藻やその胞子を私たちが呼吸によって吸い込むのは、まれな事ではありません。

らん藻の生きようとする力によって、私たちは放射性セシウムによる内部被ばくの恐怖に晒され、さらに、予想もしなかった場所に、あらたなホットスポットが作られていきます。

ここまで書いて、一年間に渡って、すっかり騙されていたことに気がつきました。「セシウムは、土壌との親和性が高いので、地面に落ちると土と強く結びついて、再度、大気中に舞い上がることはない」。国や多くの研究者が言ってきたことです。

まったくの嘘でした!

実際には、放射性セシウムを土より先にらん藻が吸収している場合があるのです。また、一旦、土が取り込んだ放射性セシウムをらん藻が吸い上げ、乾燥が進めば、大気中に舞い上がっていた、いや、今も舞い上がっているのです。

そのらん藻の汚染度は100万Bq/kgレベル!このような場所に、今、南相馬の人たち、いや、福島の多くの人たちが住むことを強制されています。本来ならば、人が住んでよい場所ではありません。いったい、誰がどう責任を取るつもりなのか…

今からでも遅くはありません。福島での対策の中心を除染から移住に切り替えるべきでしょう。

そしてもう一つ…

藻や苔への放射性物質の集積は、生態系全体の汚染の出発点となり、食物連鎖によって、私たちにその恐怖が押し寄せてきます。

河川に生えるらん藻を好んで食べるのはメダカのような小さな魚です。その先は、推して知るべしでしょう。

海では、植物性プランクトンや貝類、甲殻類などがらん藻を餌にします。下図のような流れに乗って、放射性物質がバトンタッチされていくのです。

南相馬の地元の方が、所々の地表面に広がる黒い物質に線量計を近づけて測ったところ、最大31,682cpm(そのまま換算すると、何と94.9μSv/h!)というきわめて高い放射線量が検出され、一部は、プルトニウム239などの超ウラン元素から出ているアルファ線ではないかと疑われた一件です。

●「南相馬の黒い物質」を報じる海外のニュース

アルファ線の方は、専用の機器で測定したところ、一応、不検出となったのですが、「黒い物質」に放射性セシウムが高濃度で蓄積しているのは、間違いのない事実でした。

神戸大学の山内知也教授が高純度ゲルマニウム半導体検出器を用いて計測したところ、セシウム134が485,252Bq/kg、セシウム137が604,360Bq/kg。放射性セシウムの合計で109万Bq/kg。この100万Bq/kg以上という数値は、ゴミ焼却場から出た焼却灰で言えば、コンクリートに固めても埋設できない高いレベルです。こういったものが、南相馬、いや南相馬だけではないでしょう、福島第1から数十キロ圏内には、たくさんあると考えられます。

この「南相馬の黒い物質」は、東北大植物園の鈴木三男教授によって、「らん藻(らんそう)」であると確認されました。らん藻は生物学的にはバクテリアの仲間。私たちの一般的な感覚としては、細菌と植物の中間のような存在です。普段、「藻(も)」とか「苔(こけ)」と呼んでいるものの多くが、実はらん藻の仲間。観賞魚を飼う水槽の内側に付く緑色の藻も、海で赤潮を起こすのもらん藻です。

この、きわめて日常的に私たちの周りにある「らん藻」に、放射性セシウムが高濃度に蓄積しているのです。理由は、らん藻がみずから生き延びるために、空気中や水中、土中から積極的に栄養分としてカリウムを吸収しようとするからです。生体は、化学的な性質が似ているカリウムとセシウム(放射性であろうとなかろうと)を見分けることができませんから、「らん藻」が生きようとすればするほど、その体内には、どんどん放射性セシウムが溜まっていくのです。

ならば、らん藻に近づいたり、触ったりしなければ大丈夫?話は、そう簡単ではありません。

水がなければ活性化しないのがらん藻です。じゃあ、水が切れたら、土にへばりついて、死んでしまうのか?そうではありません。乾燥状態になると、細かく割れて、風の力で空中に舞い上がり、運良く水のある場所に落ちたら、そこで息を吹き返します。そこに、また放射性セシウムがあれば、さらに蓄積が進むということです。また、胞子によっても繁殖しますので、放射性セシウムに汚染されたらん藻の広がりを抑えることは、事実上、困難です。

そして、空中に舞い上がったらん藻やその胞子を私たちが呼吸によって吸い込むのは、まれな事ではありません。

らん藻の生きようとする力によって、私たちは放射性セシウムによる内部被ばくの恐怖に晒され、さらに、予想もしなかった場所に、あらたなホットスポットが作られていきます。

ここまで書いて、一年間に渡って、すっかり騙されていたことに気がつきました。「セシウムは、土壌との親和性が高いので、地面に落ちると土と強く結びついて、再度、大気中に舞い上がることはない」。国や多くの研究者が言ってきたことです。

まったくの嘘でした!

実際には、放射性セシウムを土より先にらん藻が吸収している場合があるのです。また、一旦、土が取り込んだ放射性セシウムをらん藻が吸い上げ、乾燥が進めば、大気中に舞い上がっていた、いや、今も舞い上がっているのです。

そのらん藻の汚染度は100万Bq/kgレベル!このような場所に、今、南相馬の人たち、いや、福島の多くの人たちが住むことを強制されています。本来ならば、人が住んでよい場所ではありません。いったい、誰がどう責任を取るつもりなのか…

今からでも遅くはありません。福島での対策の中心を除染から移住に切り替えるべきでしょう。

そしてもう一つ…

藻や苔への放射性物質の集積は、生態系全体の汚染の出発点となり、食物連鎖によって、私たちにその恐怖が押し寄せてきます。

河川に生えるらん藻を好んで食べるのはメダカのような小さな魚です。その先は、推して知るべしでしょう。

海では、植物性プランクトンや貝類、甲殻類などがらん藻を餌にします。下図のような流れに乗って、放射性物質がバトンタッチされていくのです。

悲しいかな、生体の宿命として、食物連鎖が上位に行けば行くほど、放射性物質の濃縮が進みます。それは、生体が、放射性物質を栄養分と勘違いして取り込んでいくからです(たとえば、セシウムとカリウムを、また、ストロンチウムとカルシウムを生体は区別することができない)。

私たちは、肉や魚や野菜などの食物から吸収した栄養分を体内で濃縮しています。いや、人間だけではありません。すべての生物がそのなのです。摂取した食物から得た栄養分を体内でより濃縮する。生体濃縮は、まさに生物が生きるためのシステム。その中に、放射性セシウムや放射性ストロンチウムが入り込んできて、生命活動と種の保存の根幹を担うDNAを破壊してしまう。そういう話なのです。

リフレッシュ・ローテーションの効果 ― 2012/01/19 16:57

今回は、当サイトの読者の一人、「世田谷の鈴木さん」から寄せられた試算とコメントを紹介してます。

内容は、『「リフレッシュ・ローテーション分校」による、Cs体内残存量の低減効果』というものです。

リフレッシュ・ローテーション分校というのは、食事や呼吸による放射性物質の取り込みがあり、内部被ばくの危険が大きい地域の子供たちを、一時的にクリーンな環境に疎開あるいは避難させる取り組みです。

当ブログでも、何度か指摘している通り、内部被ばくに関しては、一度にある程度を量を体内に取り込んでしまう一回摂取と、少ない量であっても毎日体内に取り込む継続摂取では、後者の方が危険です。これは、「世田谷の鈴木さん」の試算にも、はっきりと現れています。

では、以下に、鈴木さんの試算とコメントを紹介します。黒字部分が私設原子力情報室による記載で、青字・赤字部分が鈴木さんのコメントとなります。

●「リフレッシュ・ローテーション分校」による、Cs体内残存量の低減効果

食物を通してのセシウム体内残存量の増大が懸念されています。故郷での生活と両立しつつ、子どもたちの体内残存量を下げる一つの方法として、他府県での生活を組み合わせる「リフレッシュ・ローテーション分校」が提案されています。その効果を計算してみました。

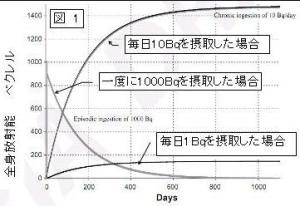

1. 食物からの定常的な摂取による体内残存量の推移

図1にICRP Publication111(日本語版ダウンロード)にある放射性セシウム(Cs)137の全身放射能の推移グラフを示す。

(1)例えば、一度に1000Bqを摂取した場合は、生物学的半減期100日後に、体内残存量は500 Bqとなる。

(2)一方、毎日一定量を摂取した場合、体内からの排出には生物学的半減期を要するため、その出入り差により、体内残存量は或る平衡値に達する。成人は排出が遅いので、600日後には日摂取量の約140倍となる(図1参照)。

内容は、『「リフレッシュ・ローテーション分校」による、Cs体内残存量の低減効果』というものです。

リフレッシュ・ローテーション分校というのは、食事や呼吸による放射性物質の取り込みがあり、内部被ばくの危険が大きい地域の子供たちを、一時的にクリーンな環境に疎開あるいは避難させる取り組みです。

当ブログでも、何度か指摘している通り、内部被ばくに関しては、一度にある程度を量を体内に取り込んでしまう一回摂取と、少ない量であっても毎日体内に取り込む継続摂取では、後者の方が危険です。これは、「世田谷の鈴木さん」の試算にも、はっきりと現れています。

では、以下に、鈴木さんの試算とコメントを紹介します。黒字部分が私設原子力情報室による記載で、青字・赤字部分が鈴木さんのコメントとなります。

●「リフレッシュ・ローテーション分校」による、Cs体内残存量の低減効果

食物を通してのセシウム体内残存量の増大が懸念されています。故郷での生活と両立しつつ、子どもたちの体内残存量を下げる一つの方法として、他府県での生活を組み合わせる「リフレッシュ・ローテーション分校」が提案されています。その効果を計算してみました。

1. 食物からの定常的な摂取による体内残存量の推移

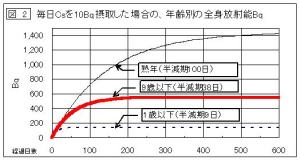

図1にICRP Publication111(日本語版ダウンロード)にある放射性セシウム(Cs)137の全身放射能の推移グラフを示す。

(1)例えば、一度に1000Bqを摂取した場合は、生物学的半減期100日後に、体内残存量は500 Bqとなる。

(2)一方、毎日一定量を摂取した場合、体内からの排出には生物学的半減期を要するため、その出入り差により、体内残存量は或る平衡値に達する。成人は排出が遅いので、600日後には日摂取量の約140倍となる(図1参照)。

2. 子どもは生物学的半減期が短いので、全身放射能が早く変化する

ICRPの図は、体内残存量が多くなる中高年の生物学的半減期100日を用いているが、図2に、代謝の早い子どもの生物学的半減期(消費者庁「食品と放射能Q&A」)の場合のグラフを示す。

グラフから、長期間後の体内残存量の平衡値は、代謝の早い9歳児は日摂取量の55倍、1歳児は13倍となることが分かる。元となる日摂取量が異なる場合も、この倍率で考えればよい。

計算方法:9歳児の1日当りの減衰率k=(1/2)の1/38乗=0.982。

任意日の値=前日値*k+日摂取量。これをExcel上で繰り返す。

検証 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/kouenkai/inoue-shiryou.pdf

試算によると、9歳児では、1日10ベクレルの放射性セシウムを摂取し続けると、550ベクレルで平衡に達し、そのままの状態が続くことになります。

気になるのは、この550ベクレルが高い数値なのかどうか、という点です。

よく、放射性セシウムと比較されるカリウム40(自然界に存在する)の体内存在量を見ると、体重60kgの大人で4000ベクレルとされています。9歳児の平均体重は、約30kgなので、体内にあるカリウム40は2000ベクレル。それに、550ベクレルが上乗せされるのです。安全とは誰も言い切れないでしょう。

人間の体内にあるカリウム40の濃度は、人類が地球に登場して以来、300万年間、ほとんど変化しなかったはずです。それが突然、1.275倍になるのですから。

折しも、朝日新聞から、「家庭で1日の食事に含まれる放射性セシウムの量」の調査結果が発表されました。全国53家族というサンプル数は、十分に多いとは言えませんが、参考にはなります。

福島では、17ベクレルを越える例が一つ。5ベクレル以上で見ると、26人のうち8人が該当しています。鈴木さんが試算に用いた1日10ベクレルという数字が、決して高いものではないことが分かります(この調査が、飲料水も含めているのかが不明なのですが、もし、入っていないとしたら、1日の摂取量は、もっと増えるでしょう。また、呼吸による摂取は、まったく算入していません)。

記事中で、京都大医学研究科の小泉昭夫教授は「福島のセシウム量でも十分低く、健康影響を心配するほどのレベルではなかった」と語っていますが、この人は、継続摂取(低線量内部被ばく)の怖さをまったく理解していないのか、知っているのに、誤魔化しているだけです。

【参考:ちょっと難しいので、以下の黒字部分は読み飛ばして貰ってもOKです】

なお、鈴木さんの試算の中で、生物学的半減期(または体内有効半減期)の数値が、ICRPのものと、日本の消費者庁のものが出てきますので、整理しておきます。

任意日の値=前日値*k+日摂取量。これをExcel上で繰り返す。

検証 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/kouenkai/inoue-shiryou.pdf

試算によると、9歳児では、1日10ベクレルの放射性セシウムを摂取し続けると、550ベクレルで平衡に達し、そのままの状態が続くことになります。

気になるのは、この550ベクレルが高い数値なのかどうか、という点です。

よく、放射性セシウムと比較されるカリウム40(自然界に存在する)の体内存在量を見ると、体重60kgの大人で4000ベクレルとされています。9歳児の平均体重は、約30kgなので、体内にあるカリウム40は2000ベクレル。それに、550ベクレルが上乗せされるのです。安全とは誰も言い切れないでしょう。

人間の体内にあるカリウム40の濃度は、人類が地球に登場して以来、300万年間、ほとんど変化しなかったはずです。それが突然、1.275倍になるのですから。

折しも、朝日新聞から、「家庭で1日の食事に含まれる放射性セシウムの量」の調査結果が発表されました。全国53家族というサンプル数は、十分に多いとは言えませんが、参考にはなります。

福島では、17ベクレルを越える例が一つ。5ベクレル以上で見ると、26人のうち8人が該当しています。鈴木さんが試算に用いた1日10ベクレルという数字が、決して高いものではないことが分かります(この調査が、飲料水も含めているのかが不明なのですが、もし、入っていないとしたら、1日の摂取量は、もっと増えるでしょう。また、呼吸による摂取は、まったく算入していません)。

記事中で、京都大医学研究科の小泉昭夫教授は「福島のセシウム量でも十分低く、健康影響を心配するほどのレベルではなかった」と語っていますが、この人は、継続摂取(低線量内部被ばく)の怖さをまったく理解していないのか、知っているのに、誤魔化しているだけです。

【参考:ちょっと難しいので、以下の黒字部分は読み飛ばして貰ってもOKです】

なお、鈴木さんの試算の中で、生物学的半減期(または体内有効半減期)の数値が、ICRPのものと、日本の消費者庁のものが出てきますので、整理しておきます。

理解しておきたいのは、生物学的半減期には物理的半減期(一般に言われる「半減期」)が算入されていないという点です。生物学的半減期は、たとえば、セシウムであれば、放射性であろうとなかろうと、セシウム134であろうと137であろうと同じです。

要するに、人間が、セシウムという物質をどれだけの時間、身体の中にとどめるかによって決まってきます。

ですから、「放射性元素が体内で半分になるまでの時間=体内実効半減期」を知るためには、生物学的半減期と物理的半減期の両方を考慮しなければなりません。

ただ、生物学的半減期が物理的半減期に対して、十分に短い場合は、体内実効半減期は、ほぼ生物学的半減期と一致します。表で、セシウム137の生物学的半減期と体内実効半減期が一致しているのは、そういう理由によります。

セシウム134の場合も、半減期が2年ありますので、生物学的半減期≒体内実効半減期と考えて大丈夫です。

3. リフレッシュ・ローテーションによる低減効果のグラフ

図3に、毎日のCs摂取量が「10Bq」と「1Bq」の生活を周期的に行った場合の体内残存量の推移を示す。

周期は1ヶ月でも2ヶ月でも低減効果に大差はないが、リフレッシュ滞在日の割合を大きくする方が望ましい。

要するに、人間が、セシウムという物質をどれだけの時間、身体の中にとどめるかによって決まってきます。

ですから、「放射性元素が体内で半分になるまでの時間=体内実効半減期」を知るためには、生物学的半減期と物理的半減期の両方を考慮しなければなりません。

ただ、生物学的半減期が物理的半減期に対して、十分に短い場合は、体内実効半減期は、ほぼ生物学的半減期と一致します。表で、セシウム137の生物学的半減期と体内実効半減期が一致しているのは、そういう理由によります。

セシウム134の場合も、半減期が2年ありますので、生物学的半減期≒体内実効半減期と考えて大丈夫です。

3. リフレッシュ・ローテーションによる低減効果のグラフ

図3に、毎日のCs摂取量が「10Bq」と「1Bq」の生活を周期的に行った場合の体内残存量の推移を示す。

周期は1ヶ月でも2ヶ月でも低減効果に大差はないが、リフレッシュ滞在日の割合を大きくする方が望ましい。

この試算は、放射性セシウムの摂取量が1日10ベクレルの環境と1日1ベクレルの環境との間を月単位で行ったり来たりする想定です。

リフレッシュ・ローテーションの効果は明白で、体内残留量が大きく減ることが分かります。また、一つ画期的なことは、「周期は1ヶ月でも2ヶ月でも低減効果に大差がない」という点で、「どうせ一か月しか行けないのだから、効果はたかが知れている」とあきらめてはいけないということです。

鈴木さんの試算は、放射性物質を継続摂取することの怖さと、リフレッシュ・ローテーションが果たす一定の効果を裏付けていると思います。

安全な食品が入手しにくい地域や、呼吸による放射性物質の摂取が考えられる地域では、子供たちの「リフレッシュ・ローテーション分校」や「クリーンな環境への疎開」を行政に強く求めていく必要があります。

鈴木さんから、今回の試算に使用したExcelファイルが提供されていますので。以下にアップロードしておきます。必要な方は、クリックしてダウンロードしてください(Zipに圧縮してあります)

ダウンロード・ファイル(鈴木さんの試算)

なお、鈴木さんと意見交換したい方は、この記事のコメント欄を自由にご利用ください。

最近のコメント