福島で放射性降下物(Fallout)が急上昇 ― 2012/01/05 17:59

福島県が調査・公表している『定時降下物環境放射能測定値』に、1月2日から3日にかけて、非常に高い数値が記録されています。セシウム137が252MBq/km2(メガベクレル/平方キロメートル)、セシウム134が180MBq/km2。

文科省が発表している『定時降下物のモニタリング』に、各自治体が過去に計測した値が残っています。福島市の11月から12月を見ると、セシウム137・セシウム134ともに、不検出~20MBq/km2の間で推移しています。今回の値は、桁が一つ違います。

また、福島県双葉郡で昨年6月・7月に計測されたデータと比べてみると、今回の1月2日から3日のデータが、この頃の平均値に匹敵する数値である事が分かります。

文科省が発表している『定時降下物のモニタリング』に、各自治体が過去に計測した値が残っています。福島市の11月から12月を見ると、セシウム137・セシウム134ともに、不検出~20MBq/km2の間で推移しています。今回の値は、桁が一つ違います。

また、福島県双葉郡で昨年6月・7月に計測されたデータと比べてみると、今回の1月2日から3日のデータが、この頃の平均値に匹敵する数値である事が分かります。

【元データ】

●福島県双葉郡で計測された3月から6月の放射性降下物のデータ(1ヶ月分合計)

●福島県双葉郡で計測された7月の放射性降下物のデータ(1ヶ月分合計)

もし、福島第1からの放射性物質の漏出量が増えたことが原因なら、あっちこっちで空間線量が上がるはずなので、おそらく、水素爆発やベントで飛び散って、いまだに上空に漂っている放射性セシウムが、なんらかの原因で、一気に降下してきたものと思われます。ちなみに、1月2日から3日にかけて、福島では降雪はなく、晴れの天気でした。

まず、この放射性降下物の急増の原因を徹底的に究明する必要があります。研究者からの意見を聞きたいところです。

また、「大気中の放射性セシウムは、すでに、ほとんどが地面に落ちているので、マスクなどは必要ない」と言われていることにも、疑問を投げかける必要が出てきます。呼吸による放射性セシウムの摂取に対して、警戒を解くことができないということです。

一方で、文科省は、12月27日まで、毎日、行っていた放射性降下物データの公表を1ヶ月おきに切り替えたようです(福島県は県として連日発表を継続)。まだまだ、放射性降下物の監視を弱めていい状態ではありません。文科省は、ただちに連日公表に戻すべきだと思います。

しかし、突然の放射性降下物(Fallout)の急上昇。原発事故が引き越すものは、誰も予測できないし、誰も制御できないということの証です。

●福島県双葉郡で計測された3月から6月の放射性降下物のデータ(1ヶ月分合計)

●福島県双葉郡で計測された7月の放射性降下物のデータ(1ヶ月分合計)

もし、福島第1からの放射性物質の漏出量が増えたことが原因なら、あっちこっちで空間線量が上がるはずなので、おそらく、水素爆発やベントで飛び散って、いまだに上空に漂っている放射性セシウムが、なんらかの原因で、一気に降下してきたものと思われます。ちなみに、1月2日から3日にかけて、福島では降雪はなく、晴れの天気でした。

まず、この放射性降下物の急増の原因を徹底的に究明する必要があります。研究者からの意見を聞きたいところです。

また、「大気中の放射性セシウムは、すでに、ほとんどが地面に落ちているので、マスクなどは必要ない」と言われていることにも、疑問を投げかける必要が出てきます。呼吸による放射性セシウムの摂取に対して、警戒を解くことができないということです。

一方で、文科省は、12月27日まで、毎日、行っていた放射性降下物データの公表を1ヶ月おきに切り替えたようです(福島県は県として連日発表を継続)。まだまだ、放射性降下物の監視を弱めていい状態ではありません。文科省は、ただちに連日公表に戻すべきだと思います。

しかし、突然の放射性降下物(Fallout)の急上昇。原発事故が引き越すものは、誰も予測できないし、誰も制御できないということの証です。

子どもたちの内部被ばくを考える ― 2012/01/03 22:18

埼玉県三郷市の『放射能から子ども達を守ろう-みさと』が、子供たちの尿から検出されたセシウム137とセシウム134の値を公開しています。検査を受けた18名中5名から放射性セシウム検出です。

『放射能から子ども達を守ろう-みさと』の尿検査結果

首都圏にも、確実に内部被ばくの恐怖が迫っている証です。ただ、無闇に恐怖感を煽るだけでは、本当の怖さを理解することはできないし、内部被ばくから身を守る方法も見つからないでしょう。

今回は、三郷市の5例の数値を解釈するところから、内部被ばくの問題を考えます。

まず、公開されたのは尿中濃度です。他のデータと比較するためには、これを体内残留濃度(体内濃度)に換算する必要があります。

計算式は、以下の通りです。上は体内総残留量で、下が今回用いる体内残留濃度になります。

『放射能から子ども達を守ろう-みさと』の尿検査結果

首都圏にも、確実に内部被ばくの恐怖が迫っている証です。ただ、無闇に恐怖感を煽るだけでは、本当の怖さを理解することはできないし、内部被ばくから身を守る方法も見つからないでしょう。

今回は、三郷市の5例の数値を解釈するところから、内部被ばくの問題を考えます。

まず、公開されたのは尿中濃度です。他のデータと比較するためには、これを体内残留濃度(体内濃度)に換算する必要があります。

計算式は、以下の通りです。上は体内総残留量で、下が今回用いる体内残留濃度になります。

体内総残留量を知るためには体重の情報が必要ですが、体内残留濃度は体重が分からなくても計算できます。

ただ、核種ごとの「体内有効半減期」が必要になります。これは、核種によって、どのくらいの時間で体内から半分量が出ていくかを示す値で、主な核種では以下のようになっています。

大人では、セシウム137の体内有効半減期は100日とされています(ICRP)。セシウム134については、体内有効半減期が明らかになっていませんが、化学的な性質が同じなので、人体内での振る舞いもセシウム137と同様と考えられますので、同じ値で計算していきます(体内実効半減期が比較的短いので物理的半減期の違いは、ほとんど影響しないでしょう)。

子どもは代謝が速いため、体内有効半減期が短いとされていますが、セシウム137について、「何歳で○日」というデータがあるわけでなく、研究機関によって30日~50日とバラツキのある状態です。今回は、44日説を採用して計算します。

三郷市の5例について放射性セシウムの合計と体内残留濃度を計算してました。

*尿検査の結果から体内残留濃度と体内総残留量を計算する尿検査評価計算機【ダウンロード】

今回の結果は、体内残留濃度=0.29~1.60Bq/kgで、たとえば、南相馬市でホールボディカウンターを使って検出された「10Bq/kg未満=199人・10~20Bq/kg=65人・20~30Bq/kg=3人・30~35Bq/kg=1人」(2011年10月28日発表)などと比べると、確かに低い数値ではありますが、「安全である」と言い切れる根拠は、どこにもありません。

●体内残留濃度は継続的に測ってこそ意味がある。

内部被ばくに関しては、ある量を一度に摂取した場合と、継続して摂取し続けるのでは、後者の方が危険だということは、当ブログ『低線量内部被ばく/「毎日少しずつ」の恐怖』で明らかにした通りです。

一方、1回の尿検査の結果では、「一回摂取」なのか「継続摂取」なのかは、判断のしようがありません。

三郷については、首都圏の中では空間線量の高いホットスポットと言われている地域なので、継続摂取の可能性が高いのですが、たとえば、事故直後の3月下旬に大量の一回摂取があって、それが減ってきて、今の値である可能性も否定できません。一回摂取と継続摂取が、相乗的に影響している可能性もあります。

是非とも、継続的に検査を続けて、濃度が上がっていくのか、変わらないのか、下がっていくのかを注意深く見守る必要があります。1ヶ月に一回の検査を続ければ、いろいろなことが明らかになってくると思います。

検査費用は、東電と国が補償すべきです。当然にも。

●日常生活における放射能対策は、ある程度、有効である。

『放射能から子ども達を守ろう-みさと』の資料でも触れられていますが、日常生活における放射能対策は、ある程度、有効なようです。食べ物や飲み物、衣服などに気を配って、少しでも体内への放射性物質の取り込みを減らそうと努力した家庭では、検出例が少なくなっています。

今のところ、体内への取り込みが、呼吸によるものが主なのか、飲食によるものなが主なのかは、明らかになっていません。しかし、放射性物質を正しく恐れる暮らし方が求められるようです。これは、本当は悲しいことなのですが、今となっては、やむを得ません。

再度、東電と国への怒りがこみ上げてきます。

今回の結果は、体内残留濃度=0.29~1.60Bq/kgで、たとえば、南相馬市でホールボディカウンターを使って検出された「10Bq/kg未満=199人・10~20Bq/kg=65人・20~30Bq/kg=3人・30~35Bq/kg=1人」(2011年10月28日発表)などと比べると、確かに低い数値ではありますが、「安全である」と言い切れる根拠は、どこにもありません。

●体内残留濃度は継続的に測ってこそ意味がある。

内部被ばくに関しては、ある量を一度に摂取した場合と、継続して摂取し続けるのでは、後者の方が危険だということは、当ブログ『低線量内部被ばく/「毎日少しずつ」の恐怖』で明らかにした通りです。

一方、1回の尿検査の結果では、「一回摂取」なのか「継続摂取」なのかは、判断のしようがありません。

三郷については、首都圏の中では空間線量の高いホットスポットと言われている地域なので、継続摂取の可能性が高いのですが、たとえば、事故直後の3月下旬に大量の一回摂取があって、それが減ってきて、今の値である可能性も否定できません。一回摂取と継続摂取が、相乗的に影響している可能性もあります。

是非とも、継続的に検査を続けて、濃度が上がっていくのか、変わらないのか、下がっていくのかを注意深く見守る必要があります。1ヶ月に一回の検査を続ければ、いろいろなことが明らかになってくると思います。

検査費用は、東電と国が補償すべきです。当然にも。

●日常生活における放射能対策は、ある程度、有効である。

『放射能から子ども達を守ろう-みさと』の資料でも触れられていますが、日常生活における放射能対策は、ある程度、有効なようです。食べ物や飲み物、衣服などに気を配って、少しでも体内への放射性物質の取り込みを減らそうと努力した家庭では、検出例が少なくなっています。

今のところ、体内への取り込みが、呼吸によるものが主なのか、飲食によるものなが主なのかは、明らかになっていません。しかし、放射性物質を正しく恐れる暮らし方が求められるようです。これは、本当は悲しいことなのですが、今となっては、やむを得ません。

再度、東電と国への怒りがこみ上げてきます。

尿検査とホールボディカウンター ― 2011/11/23 18:44

内部被ばく量や体内にある放射性物質の量を知るためには、今のところ、尿検査とホールボディカウンターが主に使われています。

いずれも万全ではないし、検査結果をどう評価すればよいのかも分かり難いものです。しかし、現状では他に頼るものがないのが事実です。

そこで、尿検査やホールボディカウンターでは、何が分かって、何が分からないのか… 結果をどう評価すればよいのか… ということを考えてみたいと思います。

●尿検査

まず、尿検査で出た放射性物質(ここではセシウム137)の検出値(尿中濃度)から体内残留量を計算する方法は、以下の通りです。

いずれも万全ではないし、検査結果をどう評価すればよいのかも分かり難いものです。しかし、現状では他に頼るものがないのが事実です。

そこで、尿検査やホールボディカウンターでは、何が分かって、何が分からないのか… 結果をどう評価すればよいのか… ということを考えてみたいと思います。

●尿検査

まず、尿検査で出た放射性物質(ここではセシウム137)の検出値(尿中濃度)から体内残留量を計算する方法は、以下の通りです。

体重と放射性物質の体内実効半減期が分かれば、体内残留量が算出できますが、性別、個人差、体調などによって、数値が大きく変わる可能性があり、誤差は大きいと考えられます。

また、子供では成人よりも体内実効半減期が短いとされますが、何歳でどの位といったデータは、明確になっていません。

…とは言え、一応計算してみましょう。体重60kgの成人の尿から1ベクレル/kgのセシウム137が検出された場合、その時点での体内残留量は208ベクレルと推測されます。

ここでは、セシウム137を例にしていますが、ストロンチウム90ではどうでしょう?

ストロンチウム90の体内有効半減期は18年=6570日です。1日の排泄率は0.00011になります。もし、体重60kgの人の尿から1ベクレル/kgのストロンチウム90が検出されたとしたら、13650ベクレル(227.5ベクレル/kg)という大量のストロンチウム90が体内にあることになります。おまけに、ストロンチウム90は、ほとんどが骨に集まります。骨組織は人体の20%を占めていますので、実質的には、骨に1137.5ベクレル/kgの濃度で集積し、造血細胞にベータ線を浴びせ続けます。

ストロンチウム90が、尿中から検出されるようなことがあれば、かなり深刻な事態だと考えなくてはなりません。

主な放射性物質の体内実効半減期は、以下の通りです。

一応、尿中の放射性物質の濃度から、体内の残留放射性物質量を計算する式を作りましたので、どなたもご自由にご活用ください。ダウンロードしたZIPを解凍するとexcelになります。

尿検査評価計算式

●ホールボディカウンター

ホールボディカウンターは、体内から出てくるガンマ線の波長と強度を計測することで、体内にある放射性物質の核種と量を推測する装置です。

核種によって、放出するガンマ線の波長が異なりますので、波長が分かれば核種を特定できるのです。放射線の強度は、いわゆる線量(シーベルト)と考えてよいでしょう。ガンマ線の線量が分かれば、体内にある放射性物質の量(ベクレル)が推測でき、ベータ線による被ばく量も算出できます。

ホールボディカウンターは、崩壊する時にベータ線とガンマ線を出すヨウ素131やセシウム134、セシウム137に対しては有効です。しかし、ベータ線しか出さないストロンチウム90や、アルファ線しか出さないプルトニウム239を検出することはできません。

また、体内のどの部分から多くのガンマ線が出ているのかも分かりませんので、内臓や器官による放射性物質の蓄積の偏りも知ることはできません。

従って、ベータ線による被ばく量が算出できるといっても、あくまで全身均等被ばくに換算した値になってしまいます。実際には、ストロンチウム90は、ほとんどが骨に蓄積し、セシウム137は甲状腺や心臓で高濃度になります。

ホールボディカウンターでは、何ができて、何ができないのかを下にまとめました。

●1回摂取か継続摂取か

尿検査にしてもホールボディカウンターにしても、検査した時点で、どのくらいの量の放射性物質が体内にあるのかしか推測することしかできません。

内部被ばくを考える時には、その後、放射性物質を継続的に取り込むのかどうかが大きな問題となります。1回だけ摂取した場合と継続的に摂取した場合では、体内残留量が大きく変わってくるからです。下の図をご覧いただければ、一目瞭然だと思いますが、1000ベクレルを1回摂取した場合と、10ベクレルを継続的に摂取した場合では、後者の方が、ずっと恐ろしいのです。

上のグラフの裏付けとなっている計算式は、次の通りです。

1回摂取か継続摂取かを見極めるためには、継続的に検査を続けるしかありません。おそらく、一か月に1回程度の検査を続ければ、いろいろなことが分かってくるでしょう。

たとえば尿検査なら、結果を以下のように判断すればよいと思います。

●濃度が上がっていく=飲食や呼吸による放射性物質の摂取量が増えて続けている危険な状態。ただちに、クリーンな環境に避難または疎開の必要あり。

●濃度が変わらない=飲食や呼吸による放射性物質の摂取量が変わっていない状態。数値によっては、クリーンな環境に避難または疎開を検討する必要有り。

●濃度の下がり方が「一回摂取」の場合よりも遅い=減ってはいるが、放射性物質の摂取が続いている状態。注意深く観察の要有り。

●濃度の下がり方が「一回摂取」の場合に一致=現在は放射性物質の摂取がない状態。そのまま下がり続けるかどうか、注意深く観察の要有り。

残念ながら、4番目の場合でも、すでに受けた内部被ばくを帳消しにする方法はありませんし、この先、濃度が下がっていく過程でも、内部被ばくは受けます。

いずれにしても、内部被ばくは難敵なのです。特に、継続摂取をせざるを得ないような環境は、きわめて危険と考えなくてはいけません。

福島は深刻な状況にあります。もっともっとモニタリングを徹底化し、必要な対策(クリーンな環境への避難または疎開)を取っていかないと、とんでもないことになりそうで心配です。

一方、首都圏や福島以外の東北の県でも、子供の尿からセシウム134やセシウム137が検出されています。例によって、「微量」で片づけられていますが、より広範なモニタリングを行う必要があります。

セシウム137とカリウム40 ― 2011/10/29 10:57

昨日、セシウム137の内部被ばくに関する注目すべきニュースが伝えられました。

『セシウム検出の子ども274人 南相馬市が検査結果公表』【河北新報10/29】

例によって、「低い数値で、緊急治療を要する子どもはいない」と発表されていますが、裏読みすると「長期的に見ると治療を要する子供がいる」という意味にも取れます。果たしてどうなのでしょうか…

セシウム137の危険性を論じる時に、よく引き合いに出されるのがカリウム40です。セシウムはカリウムと化学的な性質が似ているので、体内での蓄積のメカニズムなどが、ほぼ同じと考えられているからです。

カリウム40は自然界に存在する放射性物質で、カリウムの中に必ず0.0117%含まれています。植物だろうと、人体だろうと、海の中だろうと、この比率は変わりません。

一方、カリウムは人間にとっての必須栄養素の一つですから。健康な人であれば誰でも、67ベクレル/kgのカリウム40を体内に持っています。

しかし、このカリウム40が人体に何も悪さをしていないかというと、それは断言はできません。少ない数ですが、ガンや他の病気の引き金になって、人を死に至らしめている可能性はあります。ただ、人類が地球に登場してから約300万年の間、67ベクレル/kgという体内での濃度は、おそらく変化していません。人類全体としては、カリウム40の悪さに対して抵抗力と繁殖力が勝ってきたから、私たちは、今、こうして生きていられるのです。

さて、南相馬の子供たちのセシウム137の話に戻りましょう。

最も大きな値が出た子供は45~50ベクレル/kgです。ここでは、計算をしやすくするために50ベクレル/kgとします。

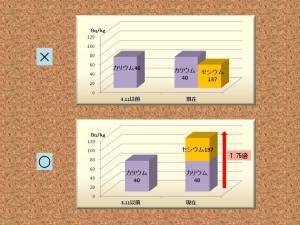

よく「天然放射性物質のカリウム40が67ベクレル/kgもあるんだから、50ベクレル/kgなんて心配無用」という言われ方をしますが、これはまったくの間違いです。セシウム137による被ばく分をカリウム40の分と比較しても意味はないのです。なぜなら、セシウム137はカリウム40に対する上乗せ分として効いてくるからです。比較するなら、セシウム137とカリウム40の合計を3.11以前のカリウム40と較べるべきです。考え方は下の図の通りです。

『セシウム検出の子ども274人 南相馬市が検査結果公表』【河北新報10/29】

例によって、「低い数値で、緊急治療を要する子どもはいない」と発表されていますが、裏読みすると「長期的に見ると治療を要する子供がいる」という意味にも取れます。果たしてどうなのでしょうか…

セシウム137の危険性を論じる時に、よく引き合いに出されるのがカリウム40です。セシウムはカリウムと化学的な性質が似ているので、体内での蓄積のメカニズムなどが、ほぼ同じと考えられているからです。

カリウム40は自然界に存在する放射性物質で、カリウムの中に必ず0.0117%含まれています。植物だろうと、人体だろうと、海の中だろうと、この比率は変わりません。

一方、カリウムは人間にとっての必須栄養素の一つですから。健康な人であれば誰でも、67ベクレル/kgのカリウム40を体内に持っています。

しかし、このカリウム40が人体に何も悪さをしていないかというと、それは断言はできません。少ない数ですが、ガンや他の病気の引き金になって、人を死に至らしめている可能性はあります。ただ、人類が地球に登場してから約300万年の間、67ベクレル/kgという体内での濃度は、おそらく変化していません。人類全体としては、カリウム40の悪さに対して抵抗力と繁殖力が勝ってきたから、私たちは、今、こうして生きていられるのです。

さて、南相馬の子供たちのセシウム137の話に戻りましょう。

最も大きな値が出た子供は45~50ベクレル/kgです。ここでは、計算をしやすくするために50ベクレル/kgとします。

よく「天然放射性物質のカリウム40が67ベクレル/kgもあるんだから、50ベクレル/kgなんて心配無用」という言われ方をしますが、これはまったくの間違いです。セシウム137による被ばく分をカリウム40の分と比較しても意味はないのです。なぜなら、セシウム137はカリウム40に対する上乗せ分として効いてくるからです。比較するなら、セシウム137とカリウム40の合計を3.11以前のカリウム40と較べるべきです。考え方は下の図の通りです。

セシウム137が50ベクレル/kgの場合で見ると、ベクレル値は3.11以前の1.75倍に上がっています。これを誰が安全と言えるのでしょうか?300万年間、変わることのなかったカリウム40の体内での濃度が、いきなり1.75倍に跳ね上がったのと同じことなのです。

今回の発表で、うやむやにされている点もあります。今後、南相馬の子供たちが、あらたにセシウム137を体内に取り込む可能性をどう見ているのかです。それを明示しないで「生涯に受ける累積線量は0.41ミリシーベルトと推定」なんて言っても、意味がありません。今後の、呼吸による摂取と飲食による摂取をどう推測しているのか、あるいはまったく算入していないのか、ただちに明らかにすべきです。

セシウムは比較的代謝が速い物質で、大人で100日程度、小学校低学年で30日程度で体内残留量は半分になるとされています。今回、50Bq/kgが検出された子供は小学校低学年。ということは、3か月間、クリーンな環境に移住または疎開させることで、体内残留量は1/8にまで下げることができます。クリーンな環境とは、呼吸によっても、飲食によってもセシウム137を摂取する可能性がない場所ということです。

子供たちの将来を考えるなら、こういった対応を積極的にとっていかないと、あとで悔やむことになりかねません。

東電の責任を明確にしつつも、今のところ、東電による対応は期待できませんから、国と自治体が、すぐに動くべきでしょう。

今回、内部被ばくが確認された274人を真っ先に。加えて、内部被ばくが疑われるすべての子供たちへの具体的なケアを実行する必要があると思います。

低線量内部被ばく/「毎日少しずつ」の恐怖 ― 2011/10/17 22:44

一日に1000ベクレルのセシウム137を摂取するのと、毎日毎日10ベクレルずつを長い間摂取し続けるのでは、どちらが怖いのでしょうか?

1000ベクレルと聞くと、一瞬、大きな数字に驚きますが、実は、後者の方がずっと怖いのです。下のグラフはICRPが発表している、摂取量・摂取状況の違いによる「セシウム137の体内残留量」です。

1000ベクレルと聞くと、一瞬、大きな数字に驚きますが、実は、後者の方がずっと怖いのです。下のグラフはICRPが発表している、摂取量・摂取状況の違いによる「セシウム137の体内残留量」です。

放射線による被害を少なめに計算する傾向があると言われるICRPですら、この結論に達しています。もちろん、尿や便での排泄量を計算した上の数字です。

毎日、たった10ベクレルを継続的に摂取しただけで、1年半ほど経つと、体内にあるセシウム137の量は1400ベクレルにもなってしまうのです。

その先は、摂取量と排泄量が釣り合った状態が続きますので、ずっと1400ベクレルからの内部被ばくを受けます。こういった、毎日少しずつ受ける内部被ばくを『低線量内部被ばく』と言います。

一日、たった10ベクレルでも、1400ベクレルに…

さて、まずは、この1400ベクレルが高いか低いかという判断です。よくセシウム137と比較されるのは、自然に存在するカリウム40。化学的な性質が似ているので、体内での振る舞いも同様だと考えられているからです。

このカリウム40は、体重60kgの男性で4000ベクレルが体内にあります。ここにもし、セシウム137の1400ベクレルが加わると1.35倍。人類が地球上に登場して300万年と言われますが、体内にあるカリウム40の量は、ほぼ4000ベクレルで変わったことがなかったはずです。それが、急に1.35倍に増えるのと同じ。何も起きないと断言する方が変です。

次は、この試算に用いられている10ベクレル/日という数字についてです。

もちろん、食べ物に含まれているセシウム137をすべて人体が吸収するわけではありません。それも考え合わせましょう。しかし、仮に1/3だけを吸収したとしても、一日30ベクレルを飲食で摂取しただけで、残留量は1400ベクレルに達してしまうのです。今現在の暫定基準値は、米も肉も魚も野菜も500ベクレル/kgです。人間は、毎日1.5kg~3kgを飲食しています。500ベクレル/kgは、誰がどう考えても危険な数字です。

もう一つ、上のグラフには表れない恐怖もあります。

下は、チェルノブイリ事故で大きな被害を受けているベラルーシでの調査結果。セシウム137の臓器ごとの蓄積量を大人と子供に分けて示しています。

かつて、セシウム137は、全身に平均的に蓄積されると言われていましたが、実はそうではなかったのです。

特に子供では、甲状腺、骨格筋、小腸、心筋に偏ります。甲状腺ガンを引き起こすのは、ヨウ素131だと言われてきましたが、セシウム137も関係している可能性が高いのです。

また、最近ベラルーシでは、ガン以外の病気として、心臓疾患が増えています。2005年の段階で1991年の2倍ほどになっています。この原因としても、セシウム137による内部被ばくが疑われています。

臓器によって異なる放射性物質の濃度。一部では、全身平均の2倍とか3倍になるはずです。その結果、心臓が痛めつけられた可能性が高いのです。

それでも、セシウム137は偏りが少ない方です。例えばストロンチウム90の場合は、ほとんどすべてが骨に集まってしまいますから、そこでの濃度は、全身換算の5倍になると推測できます(人間の全体重の内20%が骨)。

たまたま、今朝(10月17日朝)のNHK総合『あさイチ』で、福島の2家族を含む全国7家族の、一週間分の食事に含まれているセシウム137の量を計測していました(方法は、毎食一人前ずつ多く作ってもらい、それを検査に回す陰膳法)。結果的には、5家族で、一週間の間に一回ずつ5~9ベクレル/kgが検出されました。一週間に一回でしたら、それ程、恐れる数字ではないかも知れませんが、これが、もし毎日続いたら、かなりの量のセシウム137が、体内に蓄積することになります。

また、この調査自体は、サンプル数が少なすぎて、どうにも説得力を欠きます。そして、5~9ベクレル/kgという数字が、もし、毎日摂取したら、低い数字ではないのだということも、認識しておく必要があります。

とにかく、今言えることは、500ベクレル/kgという暫定基準値をすぐさま撤回して、もっときめ細かく、そして厳しい基準値を定めることです。

まずそれをしないと、『低線量内部被ばく』によって、健康を損ね、命を失う人が必ず出てしまいます。

自然放射線を理解する ― 2011/10/14 17:41

当ブログに寄せられるコメントを見ていると、自然放射線に対する質問や意見が結構あるので、チャート式で、分かりやすく整理しておきたいと思います。

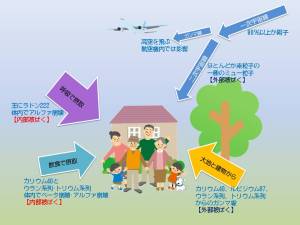

イラストを見て頂ければ、私たちが地上で受けている自然放射線は、大きく4種類に分類されることが分かるかと思います。一つ一つ見ていきましょう。

●二次宇宙線による外部被ばく

宇宙から地球に飛び込んでくる宇宙線を一次宇宙線と呼びます。これは、ほとんどが陽子で、地上までは届きません。一次宇宙線が空気中の原子や分子と衝突して生まれるのが二次宇宙線。その内、地表にまで届くのは、ほとんどが素粒子の一種のミュー粒子です。

よく、飛行機に乗ると余計に外部被ばくをすると言われますが、これは事実です。高空では、二次宇宙線の内のガンマ線が存在しますので、これが航空機内にまで届きます。また、海抜数千メートルという高地には、二次宇宙線のガンマ線が、ある程度、届いていると思われます。

●大地と建物からの外部被ばく

岩盤の中には、ウラン238をはじめとするウラン系列と、トリウム232をはじめとするトリウム系列の核種、さらにカリウム40やルビジウム87が含まれています。これらが発するガンマ線が「大地と建物からの外部被ばく量」の元です。特に、花こう岩にはウラン238が多く含まれています。

建物も含む理由は、建材の石やコンクリートなどに、自然に存在する放射性物質が入っているからです。

日本国内で、「大地と建物からの外部被ばく量」の値を見ると、おおむね、西高東低の傾向を示します。これは、西日本に花こう岩質の岩盤が多いのと、関東では、関東ローム層によって岩盤自体が厚く覆われていて、地表から出てくるガンマ線が少ないからです。

注意したいのは、人工放射線(今で言えば、福島第1から飛散した放射性物質による放射線)と違って、「大地と建物からの外部被ばく」では、線源となる原子が岩の中や石の中なので、これらを吸い込む可能性は少ないということです。

自然放射線による外部被ばくと人工放射線による外部被ばくを同列に語る人たちがいますが、この点を見落としているか、意図的に誤魔化しています。

●呼吸で摂取

呼吸で摂取した放射性物質による内部被ばくは、主にラドン222によって引き起こされています。ラドン222は、花こう岩などの中にあるウラン238が崩壊する過程で生じますから、世界中どこにでも微量は存在します。

自然放射線の枠外ですが、ラドン222による内部被ばくは、ウラン鉱山の近くでは深刻な問題を引き起こします。日本で唯一のウラン鉱山があった鳥取県の人形峠や、アメリカ・アリゾナ州のレッドロック鉱山付近では、たくさんの人が肺ガンで亡くなりました。

●飲食で摂取

飲食による内部被ばくに関連している自然の放射性物質は、カリウム40とウラン系列・トリウム系列の核種です。

よく、「カリウム40は天然のカリウムの中に0.0117%含まれている」と言いますが、世の中に天然でない原子は存在しませんから、岩石の中でも、野菜の中でも、水の中でも、人体内でも、そして、ドラッグストアで売ってるカリウムのサプリメントの中にも、0.0117%のカリウム40が含まれています。これから逃れようとすると、カリウム不足になってしまいますから、受け入れるしかありません。ただ、後述しますが、「カリウム40が止むを得ないから、セシウム137も止む得ない」という話にはなりません。

さて、自然放射線を考える上で、見落としてはいけない点があります。

それは放射線の種類。実は、自然放射線のうち、ガイガーカウンターなどの一般の空間線量計で検知できるのは、「大地と建物からのガンマ線」だけなのです。

●二次宇宙線による外部被ばく

宇宙から地球に飛び込んでくる宇宙線を一次宇宙線と呼びます。これは、ほとんどが陽子で、地上までは届きません。一次宇宙線が空気中の原子や分子と衝突して生まれるのが二次宇宙線。その内、地表にまで届くのは、ほとんどが素粒子の一種のミュー粒子です。

よく、飛行機に乗ると余計に外部被ばくをすると言われますが、これは事実です。高空では、二次宇宙線の内のガンマ線が存在しますので、これが航空機内にまで届きます。また、海抜数千メートルという高地には、二次宇宙線のガンマ線が、ある程度、届いていると思われます。

●大地と建物からの外部被ばく

岩盤の中には、ウラン238をはじめとするウラン系列と、トリウム232をはじめとするトリウム系列の核種、さらにカリウム40やルビジウム87が含まれています。これらが発するガンマ線が「大地と建物からの外部被ばく量」の元です。特に、花こう岩にはウラン238が多く含まれています。

建物も含む理由は、建材の石やコンクリートなどに、自然に存在する放射性物質が入っているからです。

日本国内で、「大地と建物からの外部被ばく量」の値を見ると、おおむね、西高東低の傾向を示します。これは、西日本に花こう岩質の岩盤が多いのと、関東では、関東ローム層によって岩盤自体が厚く覆われていて、地表から出てくるガンマ線が少ないからです。

注意したいのは、人工放射線(今で言えば、福島第1から飛散した放射性物質による放射線)と違って、「大地と建物からの外部被ばく」では、線源となる原子が岩の中や石の中なので、これらを吸い込む可能性は少ないということです。

自然放射線による外部被ばくと人工放射線による外部被ばくを同列に語る人たちがいますが、この点を見落としているか、意図的に誤魔化しています。

●呼吸で摂取

呼吸で摂取した放射性物質による内部被ばくは、主にラドン222によって引き起こされています。ラドン222は、花こう岩などの中にあるウラン238が崩壊する過程で生じますから、世界中どこにでも微量は存在します。

自然放射線の枠外ですが、ラドン222による内部被ばくは、ウラン鉱山の近くでは深刻な問題を引き起こします。日本で唯一のウラン鉱山があった鳥取県の人形峠や、アメリカ・アリゾナ州のレッドロック鉱山付近では、たくさんの人が肺ガンで亡くなりました。

●飲食で摂取

飲食による内部被ばくに関連している自然の放射性物質は、カリウム40とウラン系列・トリウム系列の核種です。

よく、「カリウム40は天然のカリウムの中に0.0117%含まれている」と言いますが、世の中に天然でない原子は存在しませんから、岩石の中でも、野菜の中でも、水の中でも、人体内でも、そして、ドラッグストアで売ってるカリウムのサプリメントの中にも、0.0117%のカリウム40が含まれています。これから逃れようとすると、カリウム不足になってしまいますから、受け入れるしかありません。ただ、後述しますが、「カリウム40が止むを得ないから、セシウム137も止む得ない」という話にはなりません。

さて、自然放射線を考える上で、見落としてはいけない点があります。

それは放射線の種類。実は、自然放射線のうち、ガイガーカウンターなどの一般の空間線量計で検知できるのは、「大地と建物からのガンマ線」だけなのです。

内部被ばく関係はアルファ線とベータ線、二次宇宙線はミュー粒子という素粒子がほとんどだからです。「私たちは、自然放射線を年間2.42ミリシーベルト(日本では1.5ミリシーベルト)も浴びている」などと言って、実測された空間線量を過小評価しようとする人たちがいますが、これはまったくの誤魔化しです。実測値から引き算できるのは、0.05μSv/h(=0.3mSv/y)の「大地と建物からの外部被ばく量」だけです。

以下、自然放射線に関する気になる話を二つ紹介しておきます。

●高自然放射線地域

世界には、自然由来の「大地と建物からのガンマ線」が高い地域があります。

インドのケララとブラジルのガラパリでは、トリウム232(基本はアルファ崩壊ですがガンマ線も出す)を含むモナザイトという鉱石が原因となっています。

イランのラムサールでは、温泉の噴出によって溜まったラジウム。中国の陽江は粘土層に含まれるウラン238が崩壊してできるウラン系列核種が発するガンマ線が原因です。

これらの地域は、他の地域と比べても、がん発生率に差がないとされています。その理由は、今も研究が続いています。ただ、これらの地域の高くなっている放射線は、主に「大地と建物からのガンマ線」によるものだけだということは、理解しておきましょう。

さらに、線源となる原子のほとんどが、岩や石ころの中に存在しているので、放射性物質そのものを吸い込んで、内部被ばく量が多くなることは、ほぼ考えにくい環境です。

●カリウム40とセシウム137

最後は、飲食で体内に入ってくるカリウム40と、カリウムに化学的な性質が似ているセシウム137についてです。

「カリウム40は、体重60kgの成人男子の体内に約4000ベクレルもある」と言われます。これは間違った数字ではありませんが、4000ベクレルという、いかにも高そうな数値を引き合いに出して、人体がカリウムと勘違いして取り込んでしまう放射性セシウムの影響を過小評価しようとする悪意に満ちた宣伝です。

カリウム40は、体重1kgで計算すると66.7ベクレル/kgしかありません。米や肉や野菜の500ベクレル/kgという基準値が、いかに高いものか、お分かりいただけると思います。

そして、カリウム40の半減期は12.8億年。セシウム137の半減期は30年です。仮に同じ原子数が存在すると、セシウム137はカリウム40に比べて、時間あたり、なんと4267万倍の放射線を出します。

ほんの少しのカリウムが、セシウム137と入れ代わっただけで、恐ろしいことが起きるのです。

以上、「自然放射線で騙されないための知識」として、ご理解頂ければ幸いです。

イランのラムサールでは、温泉の噴出によって溜まったラジウム。中国の陽江は粘土層に含まれるウラン238が崩壊してできるウラン系列核種が発するガンマ線が原因です。

これらの地域は、他の地域と比べても、がん発生率に差がないとされています。その理由は、今も研究が続いています。ただ、これらの地域の高くなっている放射線は、主に「大地と建物からのガンマ線」によるものだけだということは、理解しておきましょう。

さらに、線源となる原子のほとんどが、岩や石ころの中に存在しているので、放射性物質そのものを吸い込んで、内部被ばく量が多くなることは、ほぼ考えにくい環境です。

●カリウム40とセシウム137

最後は、飲食で体内に入ってくるカリウム40と、カリウムに化学的な性質が似ているセシウム137についてです。

「カリウム40は、体重60kgの成人男子の体内に約4000ベクレルもある」と言われます。これは間違った数字ではありませんが、4000ベクレルという、いかにも高そうな数値を引き合いに出して、人体がカリウムと勘違いして取り込んでしまう放射性セシウムの影響を過小評価しようとする悪意に満ちた宣伝です。

カリウム40は、体重1kgで計算すると66.7ベクレル/kgしかありません。米や肉や野菜の500ベクレル/kgという基準値が、いかに高いものか、お分かりいただけると思います。

そして、カリウム40の半減期は12.8億年。セシウム137の半減期は30年です。仮に同じ原子数が存在すると、セシウム137はカリウム40に比べて、時間あたり、なんと4267万倍の放射線を出します。

ほんの少しのカリウムが、セシウム137と入れ代わっただけで、恐ろしいことが起きるのです。

以上、「自然放射線で騙されないための知識」として、ご理解頂ければ幸いです。

内部被ばくをどう評価するのか(2) ― 2011/10/10 15:07

●体内にどれだけの放射性物質があるかは計測できない。

さて、体内に入ってしまった放射性物質の量や、そこから出ている放射線量を計ることはできるのでしょうか?

ホールボディカウンターという機器があります。これは、身体全体から出ているガンマ線を計測して、体内にある放射性物質の量を計測するものです。ですから、崩壊する時にベータ線とガンマ線の両方を出す核種、つまり、セシウム137とヨウ素131には、ある程度有効です。

体外に出てくるガンマ線の波長と線量から、元素の種類(核種)と、それが体内にどれだけ存在するかが分かり、内部被ばく量を推定することができます。ただし、ある核種が、臓器ごとにどれだけ蓄積されているか、といった細かい計測はできません。

また、ベータ線しか出さないストロンチウムや、アルファ線しか出さないプルトニウム239が出す放射線は、ホールボディカウンターでは検出できません。

それどころか、ガンマ線を出さない核種による内部被ばくは、どんな機器を用いても、身体の外から計ることはできないのです。それは、アルファ線とベータ線が、体内では、ごくわずかしか進むことができず、外に出てこないからです。

さて、体内に入ってしまった放射性物質の量や、そこから出ている放射線量を計ることはできるのでしょうか?

ホールボディカウンターという機器があります。これは、身体全体から出ているガンマ線を計測して、体内にある放射性物質の量を計測するものです。ですから、崩壊する時にベータ線とガンマ線の両方を出す核種、つまり、セシウム137とヨウ素131には、ある程度有効です。

体外に出てくるガンマ線の波長と線量から、元素の種類(核種)と、それが体内にどれだけ存在するかが分かり、内部被ばく量を推定することができます。ただし、ある核種が、臓器ごとにどれだけ蓄積されているか、といった細かい計測はできません。

また、ベータ線しか出さないストロンチウムや、アルファ線しか出さないプルトニウム239が出す放射線は、ホールボディカウンターでは検出できません。

それどころか、ガンマ線を出さない核種による内部被ばくは、どんな機器を用いても、身体の外から計ることはできないのです。それは、アルファ線とベータ線が、体内では、ごくわずかしか進むことができず、外に出てこないからです。

ストロンチウムやプルトニウムに関しては、誤差の大きい尿検査しか、方法がないとされています。

●水に溶けるか溶けないかで、まったく挙動が違う。

その核種が、水に溶けるか溶けないかも重要です。

水に溶けるということは、とりもなおさず、血液に溶けるという意味です。

ここまでで扱ってきた、ヨウ素131、セシウム134・137、ストロンチウム90は、血液に溶けて全身を周り、言ってみれば、集積すべき場所に集積します。その臓器内では、ほぼ均等な濃度で存在すると考えられます。

一方、プルトニウム239のように水に溶けない核種はどうでしょうか?エアロゾルとかホット・パーティクルとか言われていますが、小さな粒子(といっても、原子数は数億から数十億)として、肺に取り込まれ、肺組織のどこかにしっかりと居座ってしまいます。そして、半径数ミクロンの範囲に、延々、アルファ線を浴びせ続けるのです。

飲食で入ってきた場合は?「プルトニウムは飲んでも大丈夫!」というトンデモ発言をした東大教授がいますが、彼は、微粒子一個が腸壁のどこかに引っかかっただけで、大変な危険性があることを理解していません。

●生物学的半減期に騙されない。

最後に、「生物学的半減期」の話をしましょう。

通常、半減期と言ったら、物理学的半減期のことで、放射性物質(核種)が崩壊(放射性物質を放出して別の元素に変化)して、原子数が元の半分になるまでの時間です。

一方で、生物学的半減期は、人体内の代謝によって、その核種の半分量が排泄されるまでの時間です。これには、物理学的半減期は算入していませんので、ヨウ素131では、物理学的半減期が8日なのに、生物学的半減期が138日、なんていう変な話になってしまうのです。そこで、実質的に体内で、その核種が半分になるまでの時間を「体内での有効半減期」として、下に示します。

まず、この表から読み取れるのは、「ヨウ素131は、たった7日で半分に減るのに、子供の甲状腺に大きな傷跡を残す」ということです。

一方、「セシウム137は半減期が30年なんて言うけど、身体の中では70日で半分に減るから、あまり心配は要らない」なんていう、とんでも無い発言も見受けますが、騙されてはいけません。

同じ地域で、同じような食生活を続けたら、毎日、ほぼ同じ量のセシウム137を摂取し続けることになります。いくら排泄が進んでも、新しく入ってきますから、やがて体内でのセシウム137の濃度は平衡に達し、そのまま長きに渡って内部被ばくが続きます。

ですから、日常的に飲食するものに対しては特に、そこに含まれる放射性物質の量を徹底して低く管理する必要があります。真っ先に浮かぶのは、米であり、牛乳であり、水です。現在の暫定基準値は、高すぎるし、大雑把すぎます。

以上、内部被ばくについて、2回にわたって、今までとは違う視点からまとめてみました。

「分かっていないことが多い」ことに愕然とされた方もいるかと思います。しかし、これが現状なのです。

これまで、人類が遭遇した大規模な内部被ばくの例は、広島・長崎とチェルノブイリしかありません。広島・長崎のデータは、核心部分をいまだにアメリカが隠しています。チェルノブイリは26年を経て、今、やっと研究が本格化した段階です。

しかしながら、内部被ばくが、甲状腺ガンと白血病だけに留まらず、肺ガンや子宮ガンなど、あらゆるガンの引き金になることは、すでに隠しようのない事実になっています。チェルノブイリでは、最近、内部被ばくが原因とされる心臓疾患が増えています。肥田舜太郞さんが指摘する原爆ブラブラ病(無気力症+多臓器不全)もあります。

とにかく、内部被ばくに対して、最大限の警戒を続ける必要があります。

それと並行して、まず、内部被ばくと外部被ばくを、正確に分けて、それぞれ正確に評価すること。生物学的にも、医学的にも難しい問題はありますが、ある臓器に対して、どういった危険性が、どのくらいあるのかということを、細かく明らかにしていかないと、うやむやのままに、責任の所在が宙に浮きかねません。それ以前に、多くの人たちの命と健康を守ることができません。

内部被ばくをどう評価するのか(1) ― 2011/10/10 14:55

東京大学アイソトープ総合センター長の児玉龍彦教授。7月27日の衆議院厚労委で、国のあまりに人の命を軽視した被ばく対策へ怒りを爆発させ、一躍有名になってしまいました。この日の発言で大きく取り上げられたのは、除染に関するものでしたが、実は、内部被ばくに関しても、とても本質的なことを言っています。

「要するに内部被ばくというのは、さきほどから何ミリシーベルトという形で言われていますが、そういうのは全く意味がありません!」

政府が持ち出してくる基準は、いつも「外部被ばくと内部被ばくを合わせて○○シーベルト」。ICRPの「年間1ミリシーベルト以下」も外部被ばくと内部被ばくを合わせての数値です。

児玉教授は、ご自身でも福島現地で除染活動に取り組んでいることから、「除染の専門家」と思われている方もいるかも知れませんが、本業の研究は「医療目的で使用するアイソトープ(放射性同位体)」です。簡単に言えば、放射性物質を体内に注入して、ガン細胞にだけ人為的に内部被ばくを起こし、ガンを治そうという最先端の研究。いわば、内部被ばく研究のエキスパートなのです。

その児玉教授が『内部被ばくをシーベルトで評価しても意味がない』と断言する。これはどういうことなのでしょうか?

今回は、内部被ばくを分かりやすく解説し直したいと思います。

●集積部位を考慮した計算式は存在しない。

実は、「外部被ばくと内部被ばくを合わせて」の計算には、「放射性物質によって集積する臓器が違う」という要素が、まったく入っていません。逆に、仮に臓器ごとの被ばく線量が分かったとしても、外部被ばくは全身に均等に受けるので、今度は合計する意味がなくなります。外部被ばくと内部被ばくは同列には扱えないのです。

ヨウ素131は甲状腺に、ストロンチウム90は骨に集まることは、今や常識。放射性物質は、その種類によって集積する臓器が異なります。これを全身の平均値にして(要するに薄めた数値にして)、外部被ばくの○○シーベルトと足し算しようとすること自体、臓器ごとの内部被ばくを過小評価しようという悪意に満ちたやり方なのです。児玉教授が怒った理由は、ここにあります。

下の図は、ストロンチム90の体内での動きを示しています。内部被ばくの危険性を論じる時に、集積する臓器(この場合は骨格)を考慮しなかったら、まったく意味が無いことがお分かりいただけると思います。早い話、ストロンチウム90は骨にしか集積せず、骨の中にある骨髄(造血細胞)に向けてベータ線を発し続けるから白血病を引き起こすのです。

「要するに内部被ばくというのは、さきほどから何ミリシーベルトという形で言われていますが、そういうのは全く意味がありません!」

政府が持ち出してくる基準は、いつも「外部被ばくと内部被ばくを合わせて○○シーベルト」。ICRPの「年間1ミリシーベルト以下」も外部被ばくと内部被ばくを合わせての数値です。

児玉教授は、ご自身でも福島現地で除染活動に取り組んでいることから、「除染の専門家」と思われている方もいるかも知れませんが、本業の研究は「医療目的で使用するアイソトープ(放射性同位体)」です。簡単に言えば、放射性物質を体内に注入して、ガン細胞にだけ人為的に内部被ばくを起こし、ガンを治そうという最先端の研究。いわば、内部被ばく研究のエキスパートなのです。

その児玉教授が『内部被ばくをシーベルトで評価しても意味がない』と断言する。これはどういうことなのでしょうか?

今回は、内部被ばくを分かりやすく解説し直したいと思います。

●集積部位を考慮した計算式は存在しない。

実は、「外部被ばくと内部被ばくを合わせて」の計算には、「放射性物質によって集積する臓器が違う」という要素が、まったく入っていません。逆に、仮に臓器ごとの被ばく線量が分かったとしても、外部被ばくは全身に均等に受けるので、今度は合計する意味がなくなります。外部被ばくと内部被ばくは同列には扱えないのです。

ヨウ素131は甲状腺に、ストロンチウム90は骨に集まることは、今や常識。放射性物質は、その種類によって集積する臓器が異なります。これを全身の平均値にして(要するに薄めた数値にして)、外部被ばくの○○シーベルトと足し算しようとすること自体、臓器ごとの内部被ばくを過小評価しようという悪意に満ちたやり方なのです。児玉教授が怒った理由は、ここにあります。

下の図は、ストロンチム90の体内での動きを示しています。内部被ばくの危険性を論じる時に、集積する臓器(この場合は骨格)を考慮しなかったら、まったく意味が無いことがお分かりいただけると思います。早い話、ストロンチウム90は骨にしか集積せず、骨の中にある骨髄(造血細胞)に向けてベータ線を発し続けるから白血病を引き起こすのです。

ちなみに、セシウム137は、ほぼ全身に均等に蓄積するとされてきましたが、ベラルーシでの研究によると、蓄積率は、甲状腺>骨格筋>小腸>心筋の順で、特に子供では、甲状腺への集積が著しく、ヨウ素131だけでなく、セシウム137も、子供の甲状腺ガンに寄与している可能性があると指摘されています。

次の図は、セシウム134・137の体内での動きです。

●体内への取り込みは分からないことだらけ。

内部被ばくは、放射性物質が体内へ入るところが出発点です。ここから流れに沿って、検証していくことにしましょう。

体内への取り込みは、主に、呼吸によるものと飲食によるものです。例えば、ヨウ素131は、気体として肺に入る分と、地表に降下して、水の中やたべものに中に一旦取り込まれてから、人体に入ってくる場合があります。

内部被ばくは、放射性物質が体内へ入るところが出発点です。ここから流れに沿って、検証していくことにしましょう。

体内への取り込みは、主に、呼吸によるものと飲食によるものです。例えば、ヨウ素131は、気体として肺に入る分と、地表に降下して、水の中やたべものに中に一旦取り込まれてから、人体に入ってくる場合があります。

しかし、呼吸によって肺の中に入ったうちの何%が肺細胞から血液に溶け込むのかは、まったく分かりません。ヨウ素が欠乏気味の人は、積極的にヨウ素131を吸収してしまい、逆に、ヨウ素が足りている人は、あまり吸収しません。

ですから、あらかじめヨウ素剤を飲んでおけば、ヨウ素131の吸収を抑えられるのです。今回の事故では、福島には38万人分という大量のヨウ素剤が備蓄されていたにもかかわらず、ほとんど配布されませんでした。誰が一体どうゆう判断をしたのか?腹立たしいばかりです。

話を戻しましょう。

飲食による取り込みはどうでしょうか?

これまた、胃・小腸・大腸で、どの核種についても、食べ物に含まれるうちの何%が吸収されるのか、まったく分かりません。

例えば、カリウムが不足気味の人が、セシウム137に汚染された食品を食べれば、身体がカリウムと勘違いして、積極的に取り込んでしまいます。一方、カリウムが十分に足りている人であれば、最低限のカリウムしか吸収しようとしないので、一緒に入ってくる放射性セシウムも減ります。

また、食品によっても吸収率は異なります。

例えば、カルシウムの吸収率は「牛乳39.8%、小魚32.9%、野菜19.2%」とされていますので、ストロンチウムもこれに従うと思いますが、体内のカルシウムが足りているか、不足してるかによって、数字は変わってくるでしょう。

カリウムに関しては、食品別の吸収率のデータが見当たりませんので、放射性セシウムの吸収量を概算で予測することすらできません。

ですから、「○○ベクレル/kgの食品を○○グラム食べた場合、体内に○○ベクレルの放射性物質が取り込まれ、○○ミリシーベルトの被ばくをする」なんていう計算は、絶対にできないのです。

ちょっと長くなりそうなので、ここで一旦、記事を分けます。

毎時1マイクロシーベルトで安心はできない ― 2011/09/23 14:15

福島で、3.11以来初めて、空間線量が1マイクロシーベルト/毎時を切ったようです(文科省測定)。

『放射線量:毎時1マイクロシーベルト切る 福島、震災後初』【毎日新聞9月22日】

台風による風と雨が、表土に付着した放射性物質を吹き飛ばしたり、洗い流したりしたのは、事実でしょうし、少しでも空間線量が下がったことは喜ぶべきでしょう。

しかし、記事を読んだだけでは、「1マイクロシーベルト/毎時」という数字が、あたかも安心できる数字として一人歩きしそうなので、正確な評価をしておきたいと思います。

全国平均で自然放射線による空間線量(外部被ばく量)は0.05マイクロシーベルト/毎時とされています。概ね西高東低なので、事故前の福島は、おそらく0.03~0.04マイクロ シーベルト/毎時だったでしょう。しかし、正確なデータがないので、ここでは、0.05マイクロシーベルト/毎時としておきます。

まず、下がったとは言え、1マイクロシーベルト/毎は、事故前の20倍です。誰が、何を根拠に安全と言えるのでしょうか?しきい値無し直線仮説(LNT)に従うなら、放射線が原因でガンを発症する患者は、平時の20倍に増えます。

さて、1マイクロシーベルト/毎時から自然放射線の0.05を引いた値が、福島第1から漏出した放射性物質による外部被ばく量となり、0.95マイクロシーベルト/毎時です。一日のうちの8時間を屋外で過ごすとし、木造家屋による外部被ばくの低減係数=0.4も算入して計算すると、年間の実効外部被ばく線量は4.99ミリシーベルト/年。ほぼ5ミリシーベルト/年に達します。

原発労働者が白血病を発症した場合の労災認定では、累積線量が5.2ミリシーベルトで認められた例があります。年間では5.73ミリシーベルト/年で労災認定されています。いずれも内部被ばくも含めての値です【当ブログ『原発作業員:被ばくでがん 労災10人』参照】。

一方、今回の計算結果の4.99ミリシーベルト/年は、外部被ばくだけです。目の前の地面上には放射性セシウムがあるのですから、少なからず、それが体内に入り、内部被ばくは受けることになります。実質的に、5ミリシーベルト/年を越えるのは確かでしょう。

また、1マイクロシーベルト/毎時を切ったのは地上高2.5メートルのデータで、地上高1メートルでは1.36マイクロシーベルト/毎時が記録されていることも見落としてはいません。

福島の皆さんには、少しでも低い数字を信じて、安心したいという気持ちもあるでしょう。しかし残念ながら、まだまだ危険な数字です。

とにかく、必要な場所では、避難を実行し(累積線量が問題となりますから、これからでも遅くありません)、除染で対応できる場所では、徹底して除染を求めていく。この姿勢が必要だと考えられます。

『放射線量:毎時1マイクロシーベルト切る 福島、震災後初』【毎日新聞9月22日】

台風による風と雨が、表土に付着した放射性物質を吹き飛ばしたり、洗い流したりしたのは、事実でしょうし、少しでも空間線量が下がったことは喜ぶべきでしょう。

しかし、記事を読んだだけでは、「1マイクロシーベルト/毎時」という数字が、あたかも安心できる数字として一人歩きしそうなので、正確な評価をしておきたいと思います。

全国平均で自然放射線による空間線量(外部被ばく量)は0.05マイクロシーベルト/毎時とされています。概ね西高東低なので、事故前の福島は、おそらく0.03~0.04マイクロ シーベルト/毎時だったでしょう。しかし、正確なデータがないので、ここでは、0.05マイクロシーベルト/毎時としておきます。

まず、下がったとは言え、1マイクロシーベルト/毎は、事故前の20倍です。誰が、何を根拠に安全と言えるのでしょうか?しきい値無し直線仮説(LNT)に従うなら、放射線が原因でガンを発症する患者は、平時の20倍に増えます。

さて、1マイクロシーベルト/毎時から自然放射線の0.05を引いた値が、福島第1から漏出した放射性物質による外部被ばく量となり、0.95マイクロシーベルト/毎時です。一日のうちの8時間を屋外で過ごすとし、木造家屋による外部被ばくの低減係数=0.4も算入して計算すると、年間の実効外部被ばく線量は4.99ミリシーベルト/年。ほぼ5ミリシーベルト/年に達します。

原発労働者が白血病を発症した場合の労災認定では、累積線量が5.2ミリシーベルトで認められた例があります。年間では5.73ミリシーベルト/年で労災認定されています。いずれも内部被ばくも含めての値です【当ブログ『原発作業員:被ばくでがん 労災10人』参照】。

一方、今回の計算結果の4.99ミリシーベルト/年は、外部被ばくだけです。目の前の地面上には放射性セシウムがあるのですから、少なからず、それが体内に入り、内部被ばくは受けることになります。実質的に、5ミリシーベルト/年を越えるのは確かでしょう。

また、1マイクロシーベルト/毎時を切ったのは地上高2.5メートルのデータで、地上高1メートルでは1.36マイクロシーベルト/毎時が記録されていることも見落としてはいません。

福島の皆さんには、少しでも低い数字を信じて、安心したいという気持ちもあるでしょう。しかし残念ながら、まだまだ危険な数字です。

とにかく、必要な場所では、避難を実行し(累積線量が問題となりますから、これからでも遅くありません)、除染で対応できる場所では、徹底して除染を求めていく。この姿勢が必要だと考えられます。

実りの秋はどうなるのか… ― 2011/07/31 20:46

放射性セシウムに汚染された肉牛の問題がとどまるところを知りません。日本一の地域ブランド=松阪牛が、出荷直前には宮城県産の稲わらで霜降り肉を増やしていたというのもショックでしたが、経済活動が絡んでしまうと、自然界の食物連鎖以上に複雑な経路で、放射性物質の汚染が広がっていくのだということを痛感しました。

今は、日本中が肉牛問題でてんてこ舞いの状態ですが、この先はどうなっていくのでしょうか?

まず、肉牛や乳牛では、すでに牧草の汚染が大きな問題としてクローズアップされています。農水省は5月1日の時点で、「牧草の禁止地域設定へ 16都県に調査依頼」というアクションを起こしていますが、5月18日に宮城県の一部で放牧禁止が発令されたというニュース以来、詳細が不明です。

また、豚肉や鶏肉、鶏卵、牛乳の汚染は今のところ心配ないとされていますが、ストロンチウム90のデータが出ていないので安心はできません。過去の原子力事故では、牧草→乳牛→牛乳→人間というルートでストロンチウム90による内部被ばくが進みました。グズグズしている間に失われるのは、畜産農家の暮らしと消費者の健康だということを、政治家も役人も、いまだに理解していないようです。

牛の話に戻ります。稲わらは駄目、牧草も危ないとなった時、アメリカから輸入した遺伝子組み替え100%のトウモロコシを中心とする配合飼料で育てていくしかないのでしょう。その牛は和牛は呼べません。だいたい、年間を通して牛をまったく牛舎から出さずに育てることは難しいはずです。何をどうすれば良いのか… 頭を抱える畜産農家の姿はテレビで伝えられているよりも、ずっと深刻なはずです。

稲そのものはどうででしょうか。「稲わらが駄目だったら、それが積まれていた水田も駄目だ」というのが当然の推測です。稲わらには特にスポンジのように汚染された水を吸い込み放射性セシウムを濃縮するメカニズムがあったとされますが、だからといって水田が安全とは言えません。現在までに、土壌中の放射性セシウムが5000Bq/kgを越えた水田では作付け制限が実施されていますが、かなり限られたエリアで、これに該当したのは、福島県飯舘村、大玉村、川俣町の一部などです。

宮城県などに広がっている汚染された稲わらが積まれていた水田は、今、青田から出穂の時期を迎えているはず。その稲がどの程度の放射性物質を含んでいるのか、全面的な情報公開が求められるところです。

*追記:8月1日「セシウム汚染:千葉県が収穫前のコメ線量検査実施へ」

稲わらや牛糞から作る堆肥も使用禁止の状態になっています。これは、被災地域の農業にとって本当に致命的で、自家製あるいは地場産の堆肥を中心に有機農業を目指してきた良心的な農家を直撃しています。すでに汚染地域の農地では、化学肥料でカリウムを大量に散布して、作物が吸収する放射性セシウムの量を少しでも減らそうという対策が始まっています。もはや有機農業を語ることすらできない状況です。

*追記:8月3日 毎日新聞に「セシウム汚染:コメどころ東北の循環型有機農法が危機に」の記事

土壌汚染のひどい地域では、ハウス栽培であっても、しばらくの間、人工土壌を使用して、化学肥料を点滴で与える野菜工場のようなやりかたでしか作れなくなるでしょう。そこには、地域で作り上げてきた地場産野菜のノウハウは生かしようがありません。コストが上がり、地域の特徴が消え、美味しくない… 良いことは一切ありません。

山に目を移せば、東北地方と関東北部のかなりのエリアでキノコを採ることはできないでしょう。キノコは特にセシウムの吸収能力が高く、ドイツでは今でも、チェルノブイリ事故の影響で、野生のキノコを食べて高濃度のセシウム137に汚染されたイノシシが捕獲されます。25年も経っているのに…

岩手、山形、福島はマツタケの産地として名高いところ。おそらく、しばらくの間は無理でしょう。さらに地元で秋の味覚として愛さてきた雑タケ(天然に育つ様々なキノコ)にも、手を出せない状況になることは間違いありません。

キノコについては、すでに明らかになっているデータがあります。筑波大学の校内で春に生えた天然キノコです。東北地方で食用にされるツチグリが示した放射性セシウム=22490Bq/kgは、厚労省が福島第1の事故の後に慌ててまとめた「食品中の放射性物質に関する暫定基準値」=500Bq/kg(野菜・放射性セシウム)の実に45倍です。

海を見れば、いまだにオキアミの放射性物質の検査が行われていないことが気がかりでなりません。秋の海の幸の代表とも言える秋刀魚は、オキアミを追って、北海道沖から三陸沖、そして福島沖、銚子沖へと下ってきます。もし、福島沖のオキアミがセシウム137やストロンチウム90に汚染されていたら、ひとたまりもないでしょう(すでに北海道沖の秋刀魚から少量の放射性セシウムを検出)。もちろん、秋刀魚の回遊ルートを人為的に変えることは出来ませんが、状況が予測できれば、漁場を変えるとか、他の漁に切り替えるとか、少しでも対策を講じることができるはずです。ここでもまた、泥縄対応で大混乱が起きるのでしょうか。

実りの秋を前に、まったく見通しの立たない暗い話ばかりになってしまい、申し訳ないと思っています。しかしこれが、今、私たちが直面している現実です。少しでも早く情報が公開されれば、多少ですが対策の打ちようがあります。とにかく、情報の隠蔽は最悪です。そしてこの記事に列挙した私の危惧が、一部でもよいから杞憂に過ぎなかったと言われることを望むのみです。

今は、日本中が肉牛問題でてんてこ舞いの状態ですが、この先はどうなっていくのでしょうか?

まず、肉牛や乳牛では、すでに牧草の汚染が大きな問題としてクローズアップされています。農水省は5月1日の時点で、「牧草の禁止地域設定へ 16都県に調査依頼」というアクションを起こしていますが、5月18日に宮城県の一部で放牧禁止が発令されたというニュース以来、詳細が不明です。

また、豚肉や鶏肉、鶏卵、牛乳の汚染は今のところ心配ないとされていますが、ストロンチウム90のデータが出ていないので安心はできません。過去の原子力事故では、牧草→乳牛→牛乳→人間というルートでストロンチウム90による内部被ばくが進みました。グズグズしている間に失われるのは、畜産農家の暮らしと消費者の健康だということを、政治家も役人も、いまだに理解していないようです。

牛の話に戻ります。稲わらは駄目、牧草も危ないとなった時、アメリカから輸入した遺伝子組み替え100%のトウモロコシを中心とする配合飼料で育てていくしかないのでしょう。その牛は和牛は呼べません。だいたい、年間を通して牛をまったく牛舎から出さずに育てることは難しいはずです。何をどうすれば良いのか… 頭を抱える畜産農家の姿はテレビで伝えられているよりも、ずっと深刻なはずです。

稲そのものはどうででしょうか。「稲わらが駄目だったら、それが積まれていた水田も駄目だ」というのが当然の推測です。稲わらには特にスポンジのように汚染された水を吸い込み放射性セシウムを濃縮するメカニズムがあったとされますが、だからといって水田が安全とは言えません。現在までに、土壌中の放射性セシウムが5000Bq/kgを越えた水田では作付け制限が実施されていますが、かなり限られたエリアで、これに該当したのは、福島県飯舘村、大玉村、川俣町の一部などです。

宮城県などに広がっている汚染された稲わらが積まれていた水田は、今、青田から出穂の時期を迎えているはず。その稲がどの程度の放射性物質を含んでいるのか、全面的な情報公開が求められるところです。

*追記:8月1日「セシウム汚染:千葉県が収穫前のコメ線量検査実施へ」

稲わらや牛糞から作る堆肥も使用禁止の状態になっています。これは、被災地域の農業にとって本当に致命的で、自家製あるいは地場産の堆肥を中心に有機農業を目指してきた良心的な農家を直撃しています。すでに汚染地域の農地では、化学肥料でカリウムを大量に散布して、作物が吸収する放射性セシウムの量を少しでも減らそうという対策が始まっています。もはや有機農業を語ることすらできない状況です。

*追記:8月3日 毎日新聞に「セシウム汚染:コメどころ東北の循環型有機農法が危機に」の記事

土壌汚染のひどい地域では、ハウス栽培であっても、しばらくの間、人工土壌を使用して、化学肥料を点滴で与える野菜工場のようなやりかたでしか作れなくなるでしょう。そこには、地域で作り上げてきた地場産野菜のノウハウは生かしようがありません。コストが上がり、地域の特徴が消え、美味しくない… 良いことは一切ありません。

山に目を移せば、東北地方と関東北部のかなりのエリアでキノコを採ることはできないでしょう。キノコは特にセシウムの吸収能力が高く、ドイツでは今でも、チェルノブイリ事故の影響で、野生のキノコを食べて高濃度のセシウム137に汚染されたイノシシが捕獲されます。25年も経っているのに…

岩手、山形、福島はマツタケの産地として名高いところ。おそらく、しばらくの間は無理でしょう。さらに地元で秋の味覚として愛さてきた雑タケ(天然に育つ様々なキノコ)にも、手を出せない状況になることは間違いありません。

キノコについては、すでに明らかになっているデータがあります。筑波大学の校内で春に生えた天然キノコです。東北地方で食用にされるツチグリが示した放射性セシウム=22490Bq/kgは、厚労省が福島第1の事故の後に慌ててまとめた「食品中の放射性物質に関する暫定基準値」=500Bq/kg(野菜・放射性セシウム)の実に45倍です。

海を見れば、いまだにオキアミの放射性物質の検査が行われていないことが気がかりでなりません。秋の海の幸の代表とも言える秋刀魚は、オキアミを追って、北海道沖から三陸沖、そして福島沖、銚子沖へと下ってきます。もし、福島沖のオキアミがセシウム137やストロンチウム90に汚染されていたら、ひとたまりもないでしょう(すでに北海道沖の秋刀魚から少量の放射性セシウムを検出)。もちろん、秋刀魚の回遊ルートを人為的に変えることは出来ませんが、状況が予測できれば、漁場を変えるとか、他の漁に切り替えるとか、少しでも対策を講じることができるはずです。ここでもまた、泥縄対応で大混乱が起きるのでしょうか。

実りの秋を前に、まったく見通しの立たない暗い話ばかりになってしまい、申し訳ないと思っています。しかしこれが、今、私たちが直面している現実です。少しでも早く情報が公開されれば、多少ですが対策の打ちようがあります。とにかく、情報の隠蔽は最悪です。そしてこの記事に列挙した私の危惧が、一部でもよいから杞憂に過ぎなかったと言われることを望むのみです。

最近のコメント