セシウム137とカリウム40 ― 2011/10/29 10:57

昨日、セシウム137の内部被ばくに関する注目すべきニュースが伝えられました。

『セシウム検出の子ども274人 南相馬市が検査結果公表』【河北新報10/29】

例によって、「低い数値で、緊急治療を要する子どもはいない」と発表されていますが、裏読みすると「長期的に見ると治療を要する子供がいる」という意味にも取れます。果たしてどうなのでしょうか…

セシウム137の危険性を論じる時に、よく引き合いに出されるのがカリウム40です。セシウムはカリウムと化学的な性質が似ているので、体内での蓄積のメカニズムなどが、ほぼ同じと考えられているからです。

カリウム40は自然界に存在する放射性物質で、カリウムの中に必ず0.0117%含まれています。植物だろうと、人体だろうと、海の中だろうと、この比率は変わりません。

一方、カリウムは人間にとっての必須栄養素の一つですから。健康な人であれば誰でも、67ベクレル/kgのカリウム40を体内に持っています。

しかし、このカリウム40が人体に何も悪さをしていないかというと、それは断言はできません。少ない数ですが、ガンや他の病気の引き金になって、人を死に至らしめている可能性はあります。ただ、人類が地球に登場してから約300万年の間、67ベクレル/kgという体内での濃度は、おそらく変化していません。人類全体としては、カリウム40の悪さに対して抵抗力と繁殖力が勝ってきたから、私たちは、今、こうして生きていられるのです。

さて、南相馬の子供たちのセシウム137の話に戻りましょう。

最も大きな値が出た子供は45~50ベクレル/kgです。ここでは、計算をしやすくするために50ベクレル/kgとします。

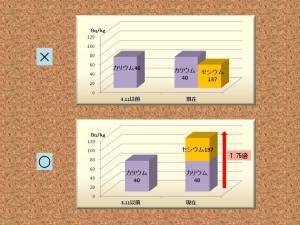

よく「天然放射性物質のカリウム40が67ベクレル/kgもあるんだから、50ベクレル/kgなんて心配無用」という言われ方をしますが、これはまったくの間違いです。セシウム137による被ばく分をカリウム40の分と比較しても意味はないのです。なぜなら、セシウム137はカリウム40に対する上乗せ分として効いてくるからです。比較するなら、セシウム137とカリウム40の合計を3.11以前のカリウム40と較べるべきです。考え方は下の図の通りです。

『セシウム検出の子ども274人 南相馬市が検査結果公表』【河北新報10/29】

例によって、「低い数値で、緊急治療を要する子どもはいない」と発表されていますが、裏読みすると「長期的に見ると治療を要する子供がいる」という意味にも取れます。果たしてどうなのでしょうか…

セシウム137の危険性を論じる時に、よく引き合いに出されるのがカリウム40です。セシウムはカリウムと化学的な性質が似ているので、体内での蓄積のメカニズムなどが、ほぼ同じと考えられているからです。

カリウム40は自然界に存在する放射性物質で、カリウムの中に必ず0.0117%含まれています。植物だろうと、人体だろうと、海の中だろうと、この比率は変わりません。

一方、カリウムは人間にとっての必須栄養素の一つですから。健康な人であれば誰でも、67ベクレル/kgのカリウム40を体内に持っています。

しかし、このカリウム40が人体に何も悪さをしていないかというと、それは断言はできません。少ない数ですが、ガンや他の病気の引き金になって、人を死に至らしめている可能性はあります。ただ、人類が地球に登場してから約300万年の間、67ベクレル/kgという体内での濃度は、おそらく変化していません。人類全体としては、カリウム40の悪さに対して抵抗力と繁殖力が勝ってきたから、私たちは、今、こうして生きていられるのです。

さて、南相馬の子供たちのセシウム137の話に戻りましょう。

最も大きな値が出た子供は45~50ベクレル/kgです。ここでは、計算をしやすくするために50ベクレル/kgとします。

よく「天然放射性物質のカリウム40が67ベクレル/kgもあるんだから、50ベクレル/kgなんて心配無用」という言われ方をしますが、これはまったくの間違いです。セシウム137による被ばく分をカリウム40の分と比較しても意味はないのです。なぜなら、セシウム137はカリウム40に対する上乗せ分として効いてくるからです。比較するなら、セシウム137とカリウム40の合計を3.11以前のカリウム40と較べるべきです。考え方は下の図の通りです。

セシウム137が50ベクレル/kgの場合で見ると、ベクレル値は3.11以前の1.75倍に上がっています。これを誰が安全と言えるのでしょうか?300万年間、変わることのなかったカリウム40の体内での濃度が、いきなり1.75倍に跳ね上がったのと同じことなのです。

今回の発表で、うやむやにされている点もあります。今後、南相馬の子供たちが、あらたにセシウム137を体内に取り込む可能性をどう見ているのかです。それを明示しないで「生涯に受ける累積線量は0.41ミリシーベルトと推定」なんて言っても、意味がありません。今後の、呼吸による摂取と飲食による摂取をどう推測しているのか、あるいはまったく算入していないのか、ただちに明らかにすべきです。

セシウムは比較的代謝が速い物質で、大人で100日程度、小学校低学年で30日程度で体内残留量は半分になるとされています。今回、50Bq/kgが検出された子供は小学校低学年。ということは、3か月間、クリーンな環境に移住または疎開させることで、体内残留量は1/8にまで下げることができます。クリーンな環境とは、呼吸によっても、飲食によってもセシウム137を摂取する可能性がない場所ということです。

子供たちの将来を考えるなら、こういった対応を積極的にとっていかないと、あとで悔やむことになりかねません。

東電の責任を明確にしつつも、今のところ、東電による対応は期待できませんから、国と自治体が、すぐに動くべきでしょう。

今回、内部被ばくが確認された274人を真っ先に。加えて、内部被ばくが疑われるすべての子供たちへの具体的なケアを実行する必要があると思います。

コメント

_ SFタイガース ― 2011/10/30 15:25

_ SFタイガース ― 2011/10/30 15:43

オカルト的なバリウムによるカルシウムポンプの不具合の可能性を書いた者です。メールアドレスの添付を忘れましたので、送付します。

_ 宮崎光子 ― 2012/02/24 19:52

カリウム40の半減期は12億年なので安定しています。

セシウムとは根本的に違うと思います。

セシウムとは根本的に違うと思います。

_ 私設原子力情報室 ― 2012/02/25 00:16

>宮崎光子さん

「何を根本的と言うか」という問題なのですが、セシウム137の半減期は30年。カリウム40の半減期は12億年なので、同じ原子数であれば、放射線を出す能力(放射能)は雲泥の差。根本的に違います。

ただ、ベクレルは「1秒間1崩壊」の単位なので、たとえば100ベクレルのセシウム137と、100ベクレルのカリウム40は、生体に対してほぼ同じだけの悪さをします。同じベクレル値ならば、大きな違いはありません。大切なことは、カリウム40は、生体内のカリウムのウチの0.0117%で、体重60キロで4000ベクレルに相当し、それは基本的に不変だということです。セシウム137が入ってくれば、そのぶんだけ、内部被ばく量は、間違いなく増えます。

一方、見方を変えて、原子数で言うと、セシウム137は、カリウム40の1/40000000の個数で、同じベクレル値になります。

セシウム137が、きわめて少ない量でも危険だということが、お分かり頂けるかと思います。

「何を根本的と言うか」という問題なのですが、セシウム137の半減期は30年。カリウム40の半減期は12億年なので、同じ原子数であれば、放射線を出す能力(放射能)は雲泥の差。根本的に違います。

ただ、ベクレルは「1秒間1崩壊」の単位なので、たとえば100ベクレルのセシウム137と、100ベクレルのカリウム40は、生体に対してほぼ同じだけの悪さをします。同じベクレル値ならば、大きな違いはありません。大切なことは、カリウム40は、生体内のカリウムのウチの0.0117%で、体重60キロで4000ベクレルに相当し、それは基本的に不変だということです。セシウム137が入ってくれば、そのぶんだけ、内部被ばく量は、間違いなく増えます。

一方、見方を変えて、原子数で言うと、セシウム137は、カリウム40の1/40000000の個数で、同じベクレル値になります。

セシウム137が、きわめて少ない量でも危険だということが、お分かり頂けるかと思います。

_ YN ― 2012/04/19 05:40

失礼いたします。

よく学者が カリウム40の内部被曝が恒常的にあるから内部被曝はたいした事はない と言っているのを聞いて腹立たしく思っています。

おっしゃるように セシウム137,134を取り込んだとしても その分 カリウム40が減る訳ではありませんし カリウム40は自然界に一定割合存在しているのに 学者によっては それだったらバナナを沢山食べる人は 内部被曝で健康を損なうはずというような事すら言っています。(一定割合しかないので カリウム不足であれば カリウム40も同じように少なくなりますし カリウムが足りていれば どんなに食べてもそれ以上は蓄積しません)

こちらのコメントで ”一方、見方を変えて、原子数で言うと、セシウム137は、カリウム40の1/40000000の個数で、同じベクレル値になります。”

と書かれており この点を私もいろいろ調べているのですが ベクレル単位のものばかりでなかなかわかりません。

セシウム134,137が体内ではカリウム40と同じような摂取のされ方をするとした場合(これも セシウム134,137は心臓筋組織に集まりやすい等の説もありますが) 問題になるのは その 放射線の強さ及び頻度と考えます。

ある細胞に取り込まれたセシウム134,137が放射線を出す頻度と カリウム40が出す頻度は 半減期に単純に比例しないとは思いますが 134の半減期 2年に対し カリウム40では12億年ですから カリウム40が1か月に1度放射線を出すとしたら セシウム134は1秒に250回程度放射線を出す計算になります。

崩壊は確率的事象ですし 単純な比例計算は出来ないのですが ある細胞に取り込まれた放射性物質がどの程度の頻度で放射線を出すか という視点も必要と考えております。

その視点でいろいろ調べたのですが 出てくる資料はベクレル数のものばかりで その視点で書かれた資料やページをご存じでしたらご紹介いただければと思います。

よく学者が カリウム40の内部被曝が恒常的にあるから内部被曝はたいした事はない と言っているのを聞いて腹立たしく思っています。

おっしゃるように セシウム137,134を取り込んだとしても その分 カリウム40が減る訳ではありませんし カリウム40は自然界に一定割合存在しているのに 学者によっては それだったらバナナを沢山食べる人は 内部被曝で健康を損なうはずというような事すら言っています。(一定割合しかないので カリウム不足であれば カリウム40も同じように少なくなりますし カリウムが足りていれば どんなに食べてもそれ以上は蓄積しません)

こちらのコメントで ”一方、見方を変えて、原子数で言うと、セシウム137は、カリウム40の1/40000000の個数で、同じベクレル値になります。”

と書かれており この点を私もいろいろ調べているのですが ベクレル単位のものばかりでなかなかわかりません。

セシウム134,137が体内ではカリウム40と同じような摂取のされ方をするとした場合(これも セシウム134,137は心臓筋組織に集まりやすい等の説もありますが) 問題になるのは その 放射線の強さ及び頻度と考えます。

ある細胞に取り込まれたセシウム134,137が放射線を出す頻度と カリウム40が出す頻度は 半減期に単純に比例しないとは思いますが 134の半減期 2年に対し カリウム40では12億年ですから カリウム40が1か月に1度放射線を出すとしたら セシウム134は1秒に250回程度放射線を出す計算になります。

崩壊は確率的事象ですし 単純な比例計算は出来ないのですが ある細胞に取り込まれた放射性物質がどの程度の頻度で放射線を出すか という視点も必要と考えております。

その視点でいろいろ調べたのですが 出てくる資料はベクレル数のものばかりで その視点で書かれた資料やページをご存じでしたらご紹介いただければと思います。

_ 私設原子力情報室 ― 2012/04/19 10:00

>YNさん

コメントありがとうございます。

「放射線を出す頻度」ですが、これがベクレルそのもの。「1秒間に1つの原子核が崩壊して放射線を放つ放射能(放射性物質)の量が1ベクレル」です。

1000ベクレル/kgであれば、1kgあたりで1秒間に1000崩壊です。全身で4000ベクレルであれば、全身で1秒間に4000崩壊ということになります。

従って、単にベクレルと言った場合は、そこにある「放射性物質の総量」。ベクレル/kgとかベクレル/立方メートルとか、質量や体積で割った場合は、「放射性物質の濃度」と考えると分かりやすいです。

「原子数で言うと、セシウム137は、カリウム40の1/40000000の個数で、同じベクレル値になります」と記したのは、体内にあるカリウムのうちの、ほんの少しがセシウム137に入れ代わっただけで危険だという意味です。放出する放射線のエネルギーに若干の違いはありますが、1ベクレルのセシウム137と1ベクレルのカリウム40が体に及ぼす害は、ほぼ同じと考えられます。一方、10億個のセシウム137原子は、10億個のカリウム40原子の40000000倍の害を及ぼします。半減期が30年:12億年ですから 、単位時間内に出す放射線の量はそれに反比例して多くなります。

「崩壊は確率的現象」というのは正しいです。ただ、チリほどの塊でも、原子の数は数十億とか数百億個になりますので、全体を見た時に誤差を考える必要はありません。たった1個の放射性元素に注目した時には、それが1秒後に崩壊するか1万年後に崩壊するかは、分からないという話です。たとえば、100個になればかなり平均化するし、1億個になれば完全に平均化して見えます。

当ブログで、一貫して問題視しているのは、内部被ばくに関して発表されるデータのほとんどが、全身平均になっている点です。ご指摘の通り、セシウムは心筋細胞に集まりやすいという報告があります。ストロンチウムに至っては、ほとんどが骨組織に集まります。

コメントありがとうございます。

「放射線を出す頻度」ですが、これがベクレルそのもの。「1秒間に1つの原子核が崩壊して放射線を放つ放射能(放射性物質)の量が1ベクレル」です。

1000ベクレル/kgであれば、1kgあたりで1秒間に1000崩壊です。全身で4000ベクレルであれば、全身で1秒間に4000崩壊ということになります。

従って、単にベクレルと言った場合は、そこにある「放射性物質の総量」。ベクレル/kgとかベクレル/立方メートルとか、質量や体積で割った場合は、「放射性物質の濃度」と考えると分かりやすいです。

「原子数で言うと、セシウム137は、カリウム40の1/40000000の個数で、同じベクレル値になります」と記したのは、体内にあるカリウムのうちの、ほんの少しがセシウム137に入れ代わっただけで危険だという意味です。放出する放射線のエネルギーに若干の違いはありますが、1ベクレルのセシウム137と1ベクレルのカリウム40が体に及ぼす害は、ほぼ同じと考えられます。一方、10億個のセシウム137原子は、10億個のカリウム40原子の40000000倍の害を及ぼします。半減期が30年:12億年ですから 、単位時間内に出す放射線の量はそれに反比例して多くなります。

「崩壊は確率的現象」というのは正しいです。ただ、チリほどの塊でも、原子の数は数十億とか数百億個になりますので、全体を見た時に誤差を考える必要はありません。たった1個の放射性元素に注目した時には、それが1秒後に崩壊するか1万年後に崩壊するかは、分からないという話です。たとえば、100個になればかなり平均化するし、1億個になれば完全に平均化して見えます。

当ブログで、一貫して問題視しているのは、内部被ばくに関して発表されるデータのほとんどが、全身平均になっている点です。ご指摘の通り、セシウムは心筋細胞に集まりやすいという報告があります。ストロンチウムに至っては、ほとんどが骨組織に集まります。

_ 私設原子力情報室 ― 2012/04/19 21:32

>YNさん(追記します)

YNさんの「ある細胞に取り込まれた放射性物質がどの程度の頻度で放射線を出すか」という視点は、「ある臓器に」とか「ある器官に」とすれば、今、政府や原発推進派の医学者たちが、まったく無視しているものです。

内部被ばくの恐怖とその実態をつかむためには、絶対に必要な視点です。

今後も、貴重な情報や発想がありましたら、是非お知らせ下さい。

YNさんの「ある細胞に取り込まれた放射性物質がどの程度の頻度で放射線を出すか」という視点は、「ある臓器に」とか「ある器官に」とすれば、今、政府や原発推進派の医学者たちが、まったく無視しているものです。

内部被ばくの恐怖とその実態をつかむためには、絶対に必要な視点です。

今後も、貴重な情報や発想がありましたら、是非お知らせ下さい。

_ tenebrae ― 2012/05/25 00:30

セシウム137とカリウム40で、ベータ線の飛程の違いはあるのでしょうか?

_ 私設原子力情報室 ― 2012/05/25 07:00

>tenebraeさん

ベータ線の実体は電子です。電子が持っている電荷は一定ですが、運動エネルギーは、核種によって異なります。したがって、セシウム137とカリウム40で、ベータ線の飛程距離は、若干異なります。ただ、どっちが安全で、どっちが危ないといった、決定的な差ではありません。

ベータ線の実体は電子です。電子が持っている電荷は一定ですが、運動エネルギーは、核種によって異なります。したがって、セシウム137とカリウム40で、ベータ線の飛程距離は、若干異なります。ただ、どっちが安全で、どっちが危ないといった、決定的な差ではありません。

_ tenebrae ― 2012/05/25 19:12

ご回答ありがとうございます。

人類のカリウム40の悪さに対する抵抗力は、カリウム40の飛程のベータ線に対して発揮され、飛程の異なる核種のベータ線に対しては発揮されない可能性があるのか?疑問に思いました。以前、外部被爆に関して、リン32と硫黄35について、飛程の違いによって危なさが変わる話を聞いたことがあり、内部被曝においても飛程の違いが影響するのか、そのメカニズムは?等と考え、質問致しました。

内部被曝においては、体内に取り込んでしまっているので、危なさはベクレルで表されるということと、人類の抵抗力はおそらく、カリウム40に常に曝されている分に対してであって、それを超えた分を危ないと考える、ということでよろしいでしょうか。

人類のカリウム40の悪さに対する抵抗力は、カリウム40の飛程のベータ線に対して発揮され、飛程の異なる核種のベータ線に対しては発揮されない可能性があるのか?疑問に思いました。以前、外部被爆に関して、リン32と硫黄35について、飛程の違いによって危なさが変わる話を聞いたことがあり、内部被曝においても飛程の違いが影響するのか、そのメカニズムは?等と考え、質問致しました。

内部被曝においては、体内に取り込んでしまっているので、危なさはベクレルで表されるということと、人類の抵抗力はおそらく、カリウム40に常に曝されている分に対してであって、それを超えた分を危ないと考える、ということでよろしいでしょうか。

_ 私設原子力情報室 ― 2012/05/26 08:42

>tenebraeさん

自然放射線が100%安全なレベルであるかどうかは、明確にはなっていません。たとえば、ガンならば、その原因は複合的なことが多いので、カリウム40による内部被ばくが原因の一部になっている人も、わずかながらいる可能性はあります。しかし、それは甘んじて受け入れるしかないですよね。

一方、セシウム137は、本来、環境中にないもの。セシウム137による内部被ばくは、受けなくてよいものです。

「大人の体内には67ベクレル/kgのカリウム40があるから、10ベクレル/kgくらいのカリウム40は問題にならない」という説明が、まったく無意味だとお分かりいただけると思います。仮にこの数値で計算するとして、カリウム40による内部被ばくが、急に15%も増えたことになるのですから。

自然放射線が100%安全なレベルであるかどうかは、明確にはなっていません。たとえば、ガンならば、その原因は複合的なことが多いので、カリウム40による内部被ばくが原因の一部になっている人も、わずかながらいる可能性はあります。しかし、それは甘んじて受け入れるしかないですよね。

一方、セシウム137は、本来、環境中にないもの。セシウム137による内部被ばくは、受けなくてよいものです。

「大人の体内には67ベクレル/kgのカリウム40があるから、10ベクレル/kgくらいのカリウム40は問題にならない」という説明が、まったく無意味だとお分かりいただけると思います。仮にこの数値で計算するとして、カリウム40による内部被ばくが、急に15%も増えたことになるのですから。

_ ひまわり ― 2013/02/15 23:06

いつも勉強になる記事を、ありがとうございます。

お言葉に甘え記事を引用させて頂いております。デモの活動も含め感謝の気持ちでいっぱいです。

今日は質問したい事がございましてコメントさせて頂きました。去年、青森県でも野生キノコセシウムが検出されました。

十和田市 チチタケ Cs137 120 Cs134 ND Bq/kg

階上町 ホウキタケ Cs137 98 Cs134 18 Bq/kg

青森市 サクラシメジ Cs137 107 Cs134 ND Bq/kg

参考URL http://blog.goo.ne.jp/kuba_clinic/e/9a0dbfc9abae4084ffc09b7a72b979e1

これは、どう解釈したらよいでしょうか?

又、

セシウム137があれば、ほぼ同量のストロンチウム90があるhttp://nanohana.me/?p=6059

(多摩大学名誉教授 那野比古)

そうなのでしょうか?

お忙しい中、恐縮ですがよろしくお願いします。

お言葉に甘え記事を引用させて頂いております。デモの活動も含め感謝の気持ちでいっぱいです。

今日は質問したい事がございましてコメントさせて頂きました。去年、青森県でも野生キノコセシウムが検出されました。

十和田市 チチタケ Cs137 120 Cs134 ND Bq/kg

階上町 ホウキタケ Cs137 98 Cs134 18 Bq/kg

青森市 サクラシメジ Cs137 107 Cs134 ND Bq/kg

参考URL http://blog.goo.ne.jp/kuba_clinic/e/9a0dbfc9abae4084ffc09b7a72b979e1

これは、どう解釈したらよいでしょうか?

又、

セシウム137があれば、ほぼ同量のストロンチウム90があるhttp://nanohana.me/?p=6059

(多摩大学名誉教授 那野比古)

そうなのでしょうか?

お忙しい中、恐縮ですがよろしくお願いします。

_ 私設原子力情報室 ― 2013/02/16 09:16

1つ目の質問に回答します。

天然のキノコはきわめて危険です。その理由はキノコ類がカリウムを主な栄養として育つからです。

一般に植物にとっての三大栄養素と言えば窒素・リン・カリウムですが、菌類であるキノコは、ほぼカリウムだけで成長できるのです。

セシウムは化学的な性質がカリウムに似ているため、キノコは放射性セシウムを積極的に吸収してしまいます。土中・大気中・雨中などあらゆるルートから取り込んでいるという状態です。その結果、空間線量がさほど高くない地域でも、キノコからは高い値が出るのです。

チェルノブイリの例を見るなら、いまだに天然キノコは高濃度に汚染されており、それを地元の人たちが食べているので、きわめて危険だと指摘されています。

福島第1事故の汚染エリアを県境で区切ることは、本当は科学的ではないのですが、今後数10年間に渡って、福島県、宮城県、茨城県の天然キノコは食べることはできないでしょう。10数年レベルで考えるなら、東北・関東甲信越全域の天然キノコは危険です。実際に長野県でも高濃度に汚染された天然キノコが見つかっています。

また、天然キノコを大好物にしている野生の猪も食べてはいけません。チェルノブイリから27年が経とうとしていますが、ドイツですら、いまだに高濃度に汚染された猪が見つかります。

2つ目の質問に行きます。

原子炉内で連鎖的核分裂反応が起きている時には、数100種類(一説によると1000種類以上)の放射性元素が生成されます。その代表格がセシウム137であり、ストロンチウム90です。ウラン燃料の核分裂の場合、セシウム137が6.2%、ストロンチウム90が5.9%とされています。

福島第1では、3号炉はプルサーマルで燃料にプルトニウムも使っていたので、上記通りの比率ではありませんが、1号炉、2号炉はこの例と言えます。ちなみにセシウム134はセシウム137とほぼ同じ割合で生成されます。

しかし、汚染地域で検出されるストロンチウム90は、セシウム137やセシウム134に比べて少なくなっています。これは、

①ストロンチウムの比重がセシウムに比べて大きい。

②沸点・融点ともストロンチウムの方がセシウムよりも高い(ストロンチウム 融点=777℃ 沸点=1382℃/セシウム融点=28℃ 沸点=671℃/)

ことなどが影響しています。

セシウムやストロンチウムなど常温では固体の放射性物質が遠くまで飛散する仕組みは、一旦気化したものが大気中のチリなどに接触して冷やされ、そのチリに付いて飛散する場合と、他の元素と結びついて化合物として飛散する場合があると思われます。この時に、上記2つの理由からストロンチウムがセシウムよりも遠くまで飛びにくいことは自明です。

チェルノブイリでは、発電所から近いエリアでストロンチウム汚染の度合いが高くなっています。

では、福島第1ではストロンチウム90に対して警戒する必要はないのか?

そんなことはありません。

まず、「ストロンチウム90こそ最悪の放射性物質」と言われるように、骨組織に集中的に集まるため、少量を取り込んだだけでも、白血病などを引き起こす可能性があります。

また、今、検出されているストロンチウム90のデータを信用して良いのかという問題もあります。なぜなら、γ線とβ線を出すセシウム137に比べて、β線しか出さないストロンチウム90は検出が難しいからです。

もう一つ見落としてはいけないのは海洋汚染です。ご存じの通り、福島第1では大量の放射性物質が海に漏出し続けています。先に述べた「ストロンチウムはセシウムよりも遠くに行きにくい」というのは大気中の話であって、海の中ではまったく当てはまらない話です。ストロンチウムには水に溶けやすいという性質もあります。

海流による汚染の拡大はもとより、プランクトン→小魚→大型魚という食物連鎖によって、福島第1のストロンチム90が、私たちの体内に入ってくることは容易に予想できます。

●当ブログ参考記事

『ストロンチウム90に警戒を』

http://nucleus.asablo.jp/blog/2011/03/24/5755484

『再度、ストロンチウム90に警戒を』

http://nucleus.asablo.jp/blog/2011/04/11/5800199

『ごく微量のストロンチウム90?』

http://nucleus.asablo.jp/blog/2011/04/13/5802330

『恐怖のストロンチウム90 』

http://nucleus.asablo.jp/blog/2011/06/12/5908660

天然のキノコはきわめて危険です。その理由はキノコ類がカリウムを主な栄養として育つからです。

一般に植物にとっての三大栄養素と言えば窒素・リン・カリウムですが、菌類であるキノコは、ほぼカリウムだけで成長できるのです。

セシウムは化学的な性質がカリウムに似ているため、キノコは放射性セシウムを積極的に吸収してしまいます。土中・大気中・雨中などあらゆるルートから取り込んでいるという状態です。その結果、空間線量がさほど高くない地域でも、キノコからは高い値が出るのです。

チェルノブイリの例を見るなら、いまだに天然キノコは高濃度に汚染されており、それを地元の人たちが食べているので、きわめて危険だと指摘されています。

福島第1事故の汚染エリアを県境で区切ることは、本当は科学的ではないのですが、今後数10年間に渡って、福島県、宮城県、茨城県の天然キノコは食べることはできないでしょう。10数年レベルで考えるなら、東北・関東甲信越全域の天然キノコは危険です。実際に長野県でも高濃度に汚染された天然キノコが見つかっています。

また、天然キノコを大好物にしている野生の猪も食べてはいけません。チェルノブイリから27年が経とうとしていますが、ドイツですら、いまだに高濃度に汚染された猪が見つかります。

2つ目の質問に行きます。

原子炉内で連鎖的核分裂反応が起きている時には、数100種類(一説によると1000種類以上)の放射性元素が生成されます。その代表格がセシウム137であり、ストロンチウム90です。ウラン燃料の核分裂の場合、セシウム137が6.2%、ストロンチウム90が5.9%とされています。

福島第1では、3号炉はプルサーマルで燃料にプルトニウムも使っていたので、上記通りの比率ではありませんが、1号炉、2号炉はこの例と言えます。ちなみにセシウム134はセシウム137とほぼ同じ割合で生成されます。

しかし、汚染地域で検出されるストロンチウム90は、セシウム137やセシウム134に比べて少なくなっています。これは、

①ストロンチウムの比重がセシウムに比べて大きい。

②沸点・融点ともストロンチウムの方がセシウムよりも高い(ストロンチウム 融点=777℃ 沸点=1382℃/セシウム融点=28℃ 沸点=671℃/)

ことなどが影響しています。

セシウムやストロンチウムなど常温では固体の放射性物質が遠くまで飛散する仕組みは、一旦気化したものが大気中のチリなどに接触して冷やされ、そのチリに付いて飛散する場合と、他の元素と結びついて化合物として飛散する場合があると思われます。この時に、上記2つの理由からストロンチウムがセシウムよりも遠くまで飛びにくいことは自明です。

チェルノブイリでは、発電所から近いエリアでストロンチウム汚染の度合いが高くなっています。

では、福島第1ではストロンチウム90に対して警戒する必要はないのか?

そんなことはありません。

まず、「ストロンチウム90こそ最悪の放射性物質」と言われるように、骨組織に集中的に集まるため、少量を取り込んだだけでも、白血病などを引き起こす可能性があります。

また、今、検出されているストロンチウム90のデータを信用して良いのかという問題もあります。なぜなら、γ線とβ線を出すセシウム137に比べて、β線しか出さないストロンチウム90は検出が難しいからです。

もう一つ見落としてはいけないのは海洋汚染です。ご存じの通り、福島第1では大量の放射性物質が海に漏出し続けています。先に述べた「ストロンチウムはセシウムよりも遠くに行きにくい」というのは大気中の話であって、海の中ではまったく当てはまらない話です。ストロンチウムには水に溶けやすいという性質もあります。

海流による汚染の拡大はもとより、プランクトン→小魚→大型魚という食物連鎖によって、福島第1のストロンチム90が、私たちの体内に入ってくることは容易に予想できます。

●当ブログ参考記事

『ストロンチウム90に警戒を』

http://nucleus.asablo.jp/blog/2011/03/24/5755484

『再度、ストロンチウム90に警戒を』

http://nucleus.asablo.jp/blog/2011/04/11/5800199

『ごく微量のストロンチウム90?』

http://nucleus.asablo.jp/blog/2011/04/13/5802330

『恐怖のストロンチウム90 』

http://nucleus.asablo.jp/blog/2011/06/12/5908660

_ ひまわり ― 2013/02/16 11:14

お忙しい中お返事頂ありがとうございます。

おそるべし放射能・・・

キノコに限らず天然のモノは控えたいと思いました。去年は青森なら大丈夫だろうと甘い気持ちで山菜摘み&料理を楽しみました・・

私がこよなく愛した野草も山菜も諦めます。

悔しいです涙が止まりません。

コメント返信頂いた内容もブログにさせて頂きます。ありがとうございました。

おそるべし放射能・・・

キノコに限らず天然のモノは控えたいと思いました。去年は青森なら大丈夫だろうと甘い気持ちで山菜摘み&料理を楽しみました・・

私がこよなく愛した野草も山菜も諦めます。

悔しいです涙が止まりません。

コメント返信頂いた内容もブログにさせて頂きます。ありがとうございました。

_ 高萩 ― 2013/04/17 18:59

貴重な情報、いつもありがとうございます。

福島県福島市に住んでいる「化学物質過敏症」を患っている者です。2011年3月15日に帰宅後、肺内部とと肩や背、後頭部に日焼けのような刺激感が現れ、その1年後に「化学物質過敏症」が悪化し、仕事ができなくなりました。内部被曝時に体内で放射線の放射によって発生する活性酸素類ですが、化学物質過敏症の原因でもあります。放射線そのもののヒットもありますが、有害な化学物質からも生成される活性酸素類は、細胞膜をはじめペプチド鎖、伝達物質など様々な分子も酸化し、破壊を進めていくため、免疫系の疾患や組織の損傷や老化・劣化が進み、様々な疾病が促進するようです。

福島県福島市に住んでいる「化学物質過敏症」を患っている者です。2011年3月15日に帰宅後、肺内部とと肩や背、後頭部に日焼けのような刺激感が現れ、その1年後に「化学物質過敏症」が悪化し、仕事ができなくなりました。内部被曝時に体内で放射線の放射によって発生する活性酸素類ですが、化学物質過敏症の原因でもあります。放射線そのもののヒットもありますが、有害な化学物質からも生成される活性酸素類は、細胞膜をはじめペプチド鎖、伝達物質など様々な分子も酸化し、破壊を進めていくため、免疫系の疾患や組織の損傷や老化・劣化が進み、様々な疾病が促進するようです。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://nucleus.asablo.jp/blog/2011/10/29/6175523/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

_ ペガサス・ブログ版 - 2013/07/15 13:15

(最終改訂:15日 9:20) 12日のバンダジェフスキー福岡講演はとても勉強になりました.500人のホールがほぼ満員になるという,この種のやや専門的な会合としてはたいへんな盛況でした.話題はチェルノブイリ事故後のCs-137(セシウム137)汚染による健康影響が中心でした.応援のクリック歓迎 このCs-137による内部被ばく数10Bq/kgでも障害が出るとのことです.同じ化学的性質を持つ同様のベータ放射性核種であるK-40は通常体内に70Bq/kg程度存在していて,しかもCsの体内の挙動はKと似ています.しかしK-40がそのような障害を起こすとは見られていません.「だから少々の内部被ばくでも大したことはない」という,放射線影響楽観派がよく引き合いに出すのがこのK-40です. しかしCs-137とK-40で影響が違うとすれば,なぜなのでしょうか?自然の核種にさらに人工のベータ放射体が付け加わったという,単に量的な効果なのでしょうか?

うまく動作しない場合、細胞の働きが低下します。心筋の場合うまく収縮をしない場合が起こります。一方カリウムはカルシュウムに変わりますから、カルシュウムポンプは正しく動作します。

さて、5ベクレルのセシウムが尿から1リットルから検出されたとします。ベクレルカウンターは、ベータ線を検出できないと思いますので、セシウムがバリウムに核変したバリウム137mが出すγ線を検出すると思います。従って、セシウムが既にバリウムに核変された結果が反映されています。同量のベクレルが体内にあるとすれば、60Kgのひとでは、300ベクレルあることになります。ここで、300ベクレルは、核変されたバリウムです。ではセシウムはどのくらい残っているのでしょうか?

30年の半減期、核変の式dN/Dt=-λNを考えて、

300*30*365*24*3600/In(2) となり、およそ4兆のセシウム原子核が存在することになります。

これらが、いつ核変するかわからない状態で体内にいると思います。ある時期、取り込まれたセシウムが複数核変を起こすと、心筋細胞になんらかの影響がでると考えられます。

これを検証するためには、汚染地域の方で、心疾患でなくなられた方の心臓の細胞にバリウムがどのくらいあるか、そうでない地域の方のバリウムがどのくらいあるかで、セシウムの影響がわかると思います。オカルト的な発想で誠に申し訳ありません。